IMAGINATION

「想像」が現実化すると、

突破力が半端ない。

6つ目のコミュニケーションキーワードは、「想像力」。「想像力・空想」の意味を持つ花はルピナスである。古代ヨーロッパでは「ルピナス」を食べると、気持ちが明るくなったり、想像力が高まる効果があるといわれていたそうだ。薬草として利用されるほか、ビールのおつまみにして食べていたという説もあり、思考を解放するような効能があったのかもしれない。中でもローズ色の「ルピナス」の花言葉は「珍奇」。想像力豊かに思い及んだ空想の世界における、これまで見たこともないような存在との出会いに導く媒介としても捉えられていたのだろう。また肥料をとても旺盛に吸収する性質であり、肥料の与え過ぎはよくないともいわれているが、まるでそれは持ち前の想像力をかき立てるには、先だってさまざまなインプットが重要だということを体現してみせてくれているようにも思える。これはいささか飛躍しすぎた捉え方だろうか。いずれにせよ、なにかしらインスピレーションを与えてくれそうという期待を抱かせるイメージを持っている。チョウに似た小さな花が棒状に咲き集まるその姿も、まるで物語に登場する魔法のつえのように見えるのは私だけだろうか。

「想像力」はコミュニケーションにおいて、とても重要だ。今更ながらコミュニケーション業界で頻繁に言われるのが、「いかに相手の立場になれるか」ということ。広告でいくら情報を浴びせかけたとしても、それは受け手側からすれば無用の情報かもしれず、それによって気持ちが動かないことも多い。もちろん発信者側からすれば「これだけは言っておきたい」という強い気持ちもあり、それゆえにCMを含めてある程度のコントロールが利くメディアではついつい発者信側の思いばかりを連呼することになりがちだ。しかし興味のない人々にはその情報はスルーされるだけで、下手をすれば煩わしく思われ、逆に迷惑行為と同様に受け止められてしまうことさえある。オンラインサイトを閲覧中に頻繁に表示されるリコメンド情報を非表示設定にする、あるいは通報という形で怒りを込めて対処している方もいるのではなかろうか。また同様の体験がネットサーフィンやソーシャルメディアの閲覧時にも起きており、鬱陶しさに拍車を掛ける。過ぎたるは及ばざるがごとし、熱心なアプローチが逆効果となり、意図せず嫌われてしまう現象にもつながるわけだ。

そこで大切なのが自分語りばかりせず、相手の気持ちをくみ取りながらコミュニケーションしていくということ。たとえ自分が何かを伝えたいと思っていても、常に相手が真正面からそれに向き合ってくれるわけではない。相手が興味を持ちそうな話題を予想し、食いついてきそうな部分の情報を厚めに準備しつつも、もしもに備え二の矢、三の矢といった別カテゴリーの話題もそろえておき、相手の反応を丁寧に観察しながら話を進めていく。まずは少しでも興味を持ってくれそうなところで相手との接点を見いだし、会話を紡ぎ、自身が言いたいことも徐々に重ねながら伝えていく。それでようやく耳を傾けてもらえる状態と言っても過言ではない。

しかし考えてみれば、日常のリアルなコミュニケーションと同様、場の雰囲気や相手の顔色をうかがいつつ会話を進めるという、極めて当たり前の手順を踏んでいるだけのことなのだ。相手を見ずに、一心不乱に同じ情報を自動的に反復し、押しつけるコミュニケーションは、デジタル時代のアテンション・エコノミーが増幅していることの大きな弊害に間違いない。

アテンション・エコノミーとは、ノーベル経済学賞を受賞した心理学者・経済学者であるハーバート・サイモンによって1969年に提唱された概念で、情報経済下において人々の「アテンション」が「通貨」のように取引されることを言う。GAFAに代表されるさまざまなテック企業が出現し、彼らを中心に情報流通のデジタル化が進んだことでアクティブユーザー、PV、いいね!などの各種数字をデータとして計測することができるようになったわけだが、それがこの流れの加速化に一役買っている。同じくハーバート・サイモンが言う、「情報の豊かさは注意の貧困をつくる」というのもまたしかりだ。情報は受け手の注意を消耗するものだから、情報過多になると一つひとつの情報への注意力は浅くなってしまうという指摘である。冒頭で紹介した、今回の調査に協力してくれた各種NPOの課題としても、「認知をしてもらいにくい」「理解をしてもらいにくい」という団体が半数近くあった。すなわち工夫しながらコンテンツを作成・発信しても、それを誰かに見つけてもらい、理解してもらうところまでたどり着くことが、この情報氾濫社会では各段に難しくなっているのだろう。そもそも、この劇的に移り変わる情報環境にどこまで対応できているのかという足下さえ危ういのは、どこの組織も同じなのかもしれないが…。

こうした、いわば「情報スルー状態」を打破するためには、どのような方法があるのだろうか。まずは世界約100カ国で活動している 環境保全団体WWFのドイツ支部が仕掛けた事例を紹介しよう。まさにその「想像力」を存分に発揮した「Eurythenes plasticus」の仕掛けが巧妙だ。

Eurythenes plasticus

実はドイツ人は、世界でも有数のゴミ分別が上手な国民といわれる。しかし実際にプラスチックがリサイクルされる割合は30%にも満たず、自国でゴミ処理をする代わりに東南アジアの国々にプラスチックゴミを輸出しているのだ。その量はなんと世界第3位。プラスチックゴミが輸出される先の国々では、その処理についての規制が甘く、それらのゴミは単純に埋め立てられることが多い。そしてその後、風に吹かれて川へ流れ込み、最終的には海へ流れ着くという行程をたどる。海に入ったプラスチックは、徐々にマイクロプラスチックに分解され、ゆっくりと海底に沈む。海水に溶け込んだマイクロプラスチックはすでに目には見えない状態ではあるものの、これらが完全に分解されるにはおよそ400年かかるといわれている。海洋プラスチックゴミ問題に取り組んできたWWFは、時間の経過とともにその人々の危機感がまひしてしまった問題に対して新しい風を吹き込み、世間の注目を再度高め、行動に移させることを目指した。

海洋プラスチックの影響を調査してみると、深海に生息する生物の体内にはすでにプラスチック汚染の影響があることが分かった。なんと、深海に生息する甲殻類の72%がプラスチックをその体内に取り込み、すでに汚染されていたのだ。この数字は大きなインパクトを持ち、問題の根深さを示すに十分だった。しかし、数字に説得力はあるものの、それだけでは広く人々の関心を集めるには力不足と感じた彼らは、それを誰もが目を見張る、歴史的発見として世界に発信する作戦を立てた。それが「新種の深海生物の発見」というニュースだ。

彼らは深海生物に関わる科学者と協力して、実際にプラスチック汚染された深海生物の新種を発見し、その汚染にちなんだ名前をつけて世界に発表することとした。科学分野のフィールドにフォーカスし、地球の分類学的な記録に影響を与えることができれば、従来の一般的な広告的キャンペーンよりもはるかに説得力があり、さらには学問的アプローチで大きなインパクトを継続的に人々に与えられると考えたのだ。確かに宇宙の星であれ、新たな生物であれ、これまでに知られていなかった存在が発表されると大きなニュースになり、間違いなく人々の口の端に上る。そこに一緒に「海洋プラスチックゴミで汚染された」という修飾語が付くとすれば、これについて会話する人々はいやが応でも現在進行中の深刻な海洋汚染問題をイメージせざるを得ないだろう。すなわち、力尽くで説得するのではなく、自発的に会話させ意識を高めていく手法であり、ナラティブ構築(語られ方)をうまく活用したやり方と言える。

新種は、その体内で見つかったプラスチックにちなんで「Eurythenes plasticus(ユーリシヌス・プラスティクス)」と名付けられた。その後本件についての科学論文を発表、そのニュースは世界的に報道された。間髪入れず、WWFはプラスチック汚染を終わらせるべく、法的な拘束力を持つ国連協定を求める嘆願書の署名キャンペーンを開始。署名は220万筆集まり、すぐさま国連に提出された。これと関連して、2022年3月2日の第5回国連環境総会再開セッションでは、「プラスチック汚染を終わらせる:法的拘束力のある国際約束に向けて」が採択され、政府間交渉委員会(Intergovernmental Negotiating Committee)を設置することが決定している。キャンペーンは2020年3月5日に科学論文の公式発表とともに開始され、「Eurythenes plasticus」を地球上の分類学的記録の一部として公式に位置づけ、歴史に刻み込んだ。

またドイツ国内だけでなく、スミソニアン博物館を含む世界中の博物館と提携し、この新種を永久に展示することにより、教育的な視点からも永続的な訴求へとつなげたのだ。聞きかじったことだけではなく、実際に新種の生物が博物館で常設展示となれば、それは動かしようのない事実として捉えられる。もしこれらに異を唱え、抗う輩がいたとしても、覆せない事実は強い。博物館の常設展には、これまでに合計41万人以上の来館者があり、各学校からも高い関心を集めているという。

また、国際的な教育リソースとしてのウェブサイト「plasticus.school」も同時に開設されており、そのコンテンツは教育機関などから数千のダウンロードを記録している。そして「E.plasticus」は、プラスチックに汚染された最初の新種としてギネス世界記録にも登録された。

続いてはWWFの最新事例だ。なかなか身近にならない気候変動をテーマにした美術展「Climate Realism」である。これは世界中の誰もが知る世界の名画を通じて、気候変動をより身近にしようという取り組みだ。

Climate Realism

国連のIPCC(「Intergovernmental Panel on Climate Change」の略で、日本語では「気候変動に関する政府間パネル」と呼ぶ)の気候変動シナリオというものをご存じだろうか。それは、2100年まで気候変動がどのような影響を及ぼすかを説明するもの。実に3万4000以上の科学的発表に基づき、排出量がまったく削減されなかった場合、わずかに削減された場合、あるいは大幅に削減された場合の3パターンで、どのような影響がどの地点に及ぶかについて詳細に情報提供している。しかしこの資料、問題の当事者である一般の人々にとっては難解、かつ数字データのみでなかなか理解が追いつかず、ゆえに共感に結びつかない状態でもあった。人々に関心をもってもらい、この事実を理解してもらうにはどうするべきか。そこで仕掛けたのが、これらの気候変動シナリオを翻訳し、テキストによる説明でなく視覚化し、直感に訴えかける「Climate Realism」という試みである。

「もし地球の気温があと+4℃上昇したら、モネは睡蓮をどう描くだろうか?」「ゴーギャンの南洋の風景を環境破壊から救うためには、私たちはどれだけ排出量を削減しなければならないのだろうか?」、そして「このまま排出量が増え続けたら、ゴッホの麦畑はどうなるのか?」など、WWFは気候データと生成AIを活用した気候変動シナリオに沿って、ゴーギャン、ゴッホ、モネ、ピサロなどによる8つの有名な風景画を2100年時の想定で変換したのだ。その変化パターンは合計240枚の絵画として作成され、また映像化された。そして、美術展やマイクロサイトなどで寄付プロジェクトの立ち上げと共に展開された。この取り組みにより、同期間のマイクロサイトは3万2000回のオーガニック・ビューを達成した。ユーザーの80%が8枚の絵画のほぼすべてのビデオを鑑賞したという数字も、そのコンテンツの面白さゆえだろう。実際、サイトを見てみると、このまま温暖化が進んだ場合、すべての名画が元のカタチを残していないという非常にショッキングな結果になっている。

「もしも○○だったら…」の世界は、人々の興味を惹きやすい。ドラマ『トワイライトゾーン』*1しかり、ザ・ドリフターズの番組『八時だヨ!全員集合』の「もしもシリーズ」*2しかり。まさにそのシミュレーションをしっかりと映像で認識できたらば、その理解度は格段に上がる。もちろん、そのエンディングは、ドリフではないが「ダメだこりゃ!」というオチで見た者全ての意見がまとまるだろうから、実は合意形成の役割も為しているのが心憎い。

- *1 :

- アメリカ合衆国で1959年から1964年まで放送されたアンソロジー形式のSFテレビドラマシリーズ。登場人物が「トワイライト・ゾーン」と呼ばれる世界に迷い込み、不穏で異常な出来事を体験する。

- *2 :

- 志村けん、加藤茶、いかりや長介等がメンバーだったザ・ドリフターズの冠番組で、全803回の放映を誇る日本のお笑い・公開バラエティ。コントのコーナーで「もしも○○が△△だったら」という「もしもシリーズ」が人気を博した。

現代のコミュニケーションにおいては、「誰に語りかけられたら情報に本気で向き合うのか、そして気持ちが動くのか」を考えることがとても重要だ。各種ソーシャルメディアで数多くのクリエイターが台頭するこの時代、「この人の言うことなら」と気持ちを変えたり、行動を起こしたりする人も多い。同じことを発信していても、「語り部」が異なるとその効果はまるで違う。同じ世界観の中で満足度を高めたいということなら、同様の趣味やライフスタイルを持つインフルエンサーが適しているし、より信頼感を高めたいなら第三者的な識者に語ってもらうといい。企業の経営のことならやはり経営者が語らないと意味はないし、新商品については関わった開発者の苦労話などが共感を生む。その発言者を間違えてしまうと一気に効果が弱くなってしまう、かつその情報に出会うための接点を失ってしまうので、ここは緻密に演者を設定したいところだ。その点でWWFは語り部を立てるのがとてもうまい。その有効な語り部として、環境破壊の行き着く先の被害を被っている生物(先のEurythenes plasticus)や世界中の名画を世の中から探し出し、スポットライトを当て、その問題について語らせる。これら2つの事例は、もちろん生成AIなどの新しいテクノロジーをその表現のためにも活用しているが、その根幹であるいま起きている問題に対してどういう接点を設定したら皆にリーチし、また振り向いてもらえるのかを考え抜いた結果であることを、まずは理解したい。こういった視点で彼らのコミュニケーションを見ていくと、よりその本質が分かってくる。

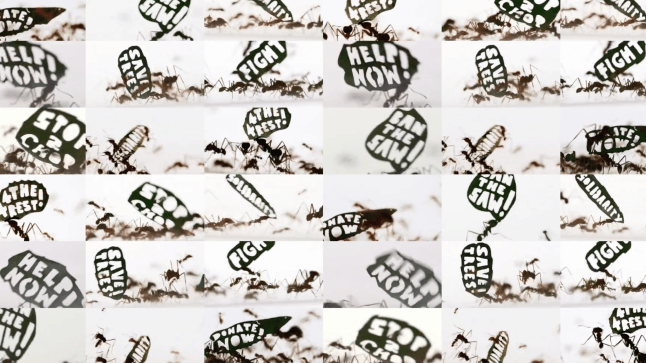

次に紹介するのは、熱帯雨林の伐採問題に対して切実な危機感を持つ生物自らが、その窮状を訴える「The Ant Rally(アリの行進)」だ。

The Ant Rally

このキャンペーンは、WWFの熱帯雨林に関するプロジェクトの認知度を高めるために行われたもの。熱帯雨林の伐採問題はよく知られた話題だが、注目度は少しずつ薄まりつつあり、解決へ向けたきっかけを失っていた。そこで再度、この問題に目を向けてもらうため、いまだ実際にその問題に苦しんでいる存在にスポットを当て、その窮状を語らせる機会を創り出した。それが「アリのデモ行進」というイベントだ。

ドイツのケルン動物園で行われたこのデモは5日間にわたり、その参加者はおよそ50万。それぞれ熱帯雨林の伐採に反対するプラカードを掲げ、毎日午前3時に敷地内を行進した。「FIGHT」「SOLIDARITY」「SAVE TREES!」「ACT NOW!」などのスローガンを配したプラカードは葉っぱでできており、それを手にしているのは、なんとアリたちなのだ。この行進の様子は5日間で3万人の来園者にライブで見学され、その記録映像もWWFのサイトやYouTube、ケルン動物園のWEBサイトに投稿され、最終的におよそ100万人がその熱心なデモの様子を見ることとなった。

グローバルな社会課題は誰もが知るところであり、なにか具体的な事件や不具合が起こると一気に関心が高まる一方、すでに恒常的なものとして捉えられてしまうことも多い。きっかけがなければ、ついつい記憶の隅っこに追いやられがちだ。しかし関心が高まることを願い、危機に関連する事故や災害のタイミングを待つというのも不謹慎だろう。何かきっかけをつくらねばと、デモを行っても普通に人間がやれば「いつものこと。よくあるデモの一つ」といった感じで、その行為は知られども、あまり心に刺さることなく忘却されてしまっていただろう。誰が、どういう思いで、なぜ今その行動をしているのか。きっかけとする各種活動の裏側にそれを見る側の心を動かす仕掛けが必要で、その意味でそれを発信する、実際に窮状にさらされている主体の「顔」を見せることでより共感、賛同を獲得したのがこの事例だ。

大変大変と言うだけでは、誰がどう困っているのかが分かりづらく、自身も実際の行動へいま一歩踏み出しづらいことはよくある。この章の最初で相手の気持ちをおもんぱかるという「想像力」が大切、と述べたが、「このヒトがこんな行動を起こしたら、皆が関心を持ってくれるのではないか?」という「想像力」を発揮することが大事だ。アリが実際にこんなことをしたら、と想像するのはなかなかぶっ飛んでいてマネしづらい発想力ではあると思うが、確かにこれを見るとそのアリたちの思いがそこはかとなく想像できたりして、なんだか同情してしまう自分がいる。

そんなユニークな演者を擁した事例を、もう一つ紹介しよう。それが「Animal Copyrights」だ。「動物の著作権」と題したこの施策は、動物自身によって作られ、動物が主演し、その収益が動物自身に全額寄付される初めてのフォトバンクだ。WWFは常日頃、動物の権利を守る活動をしているわけだが、今度は彼らの肖像権も守ることにした。協力したのはフォトバンク大手の「LatinStock」で、ここに動物たちの独占的なイメージコレクションを開設した。

Animal Copyrights

オオカミ、ウミガメ、ワシなどに実際に装着したカメラで、彼らの行動をベースに撮影された一連の映像はこれまで見たことがない感動的なもので、自分がその動物たちと入れ替わったような感覚で見ることができ、とても興味深い。深い海を泳ぎ、暗い洞窟を探検し、果てしない谷の上を飛行する感覚を疑似体験し、その動物たちの存在を身近に感じることができる。そして、これに関心を持った人々がこれらの画像を購入できるよう、LatinStock.comに誘導する仕組みだ。その映像購入の収益は、動物たちの保護のために全額使われる。まさに動物たちが自分でその資金を捻出するという構造だ。

ちなみに映像は動物ごとに整理されており、どの動物のためにその収益が使われるのかも分かるようになっている。2015年3月21日にキャンペーンが開始されると、さまざまなメディアがこの仕組みに関心を寄せ、寄付を促進する新しい映像使用の形として称賛された。そして「LatinStock」へのアクセス数は300%増加し、WWFの会員数も10%増加したという。映像の新奇性に加え、誰が資金捻出のために行動したら関心が高まるのかというところで、これも語り部、演者についてのアイデアにおいて大きなジャンプがある事例と言えよう。

WWFの一連の事例からも分かるように、「誰が語れば情報は届くのか、そして気持ちが動くのか」という部分は、情報が届きにくいと嘆く日本のNPOにとってもおおいに参考になるはずだ。WWFの場合はそこを突き詰めながら、最後にユーザーが目にするクリエイティブジャンプを意識する、というスキームを長年にわたり継続し、成果を出し続けている。

「より良い世の中をつくるため」に活動しているNPO法人は、ここ日本でも5万を超える。その中で寄付収入や情報開示などの要件を満たし、寄付者が税制優遇を受けられる認定NPO法人は全国にわずか約1200である。しかもこのコロナ禍経て、3割超の団体の年間収入が1000万円未満にとどまっており、活動資金の確保に苦労している。集計データによると、年間収入が1000万円未満の団体は全体の33%(392団体)を占めた。1000万円~5000万円未満は35%、5000万円~1億円未満は14%で、1億円以上の認定法人は17%(206法人)でしかない。一方、年間収入100万円以下の法人も49団体あり、これも思った活動を起こすにはかなり厳しい予算だろう。関東地方で環境保全などに取り組む法人は、20年度まで2年連続で企業の自己資本に当たる次期繰越正味財産がマイナスだ。認知度が低く資金繰りが厳しくなれば、当然のことながら活動規模を縮小せざるを得ず、活動に影響が出てくる。さらには赤字を借り入れで補ったり、スタッフに報酬を支払えなかったりする法人も少なくないという。

米国のNPO等への寄付金額は、日本の28倍にも及ぶ。豊富な寄付を背景に150万団体以上の非営利団体が活動しており、カンヌライオンズなどにエントリーされる取り組みも数、領域ともに豊富なのに納得もいく。しかし、これまで見てきたように、アイデア次第でさまざまなアクションが多方面に複層的に拡がり、個別の活動の積み重ねを凌ぐ大きなレバレッジを生み出し、クリエイティブな情報発信から大きなうねりに成長することもある。当然のことながら、そこに確実な法則はなく、その時々の社会の関心をにらみつつ、施策にトライしているのが本当のところだと思う。ただしWWFのように常にチャレンジする中で、動物たち自らにメッセージを語らせるなど、一定のスキームを見いだし、さらに次につなげていくような積み重ねをしている団体もある。要は現状の課題に嘆くのみならず、それを打ち破り、乗り越える努力をどこまで本気でやれるかということ。そして、まずは成功事例を学び、まねることから始めてもいいのではないか。良きところを盗む、いわば剣道や茶道の修行でいうところと「守破離」のようなものが必要だ。すなわち、「守」は、師や流派の教え、型、技を忠実に守り、確実に身に付ける段階。「破」は、他の師や流派の教えについても考え、良いものを取り入れ、心技を発展させる段階。そして「離」は、一つの流派から離れ、独自の新しいものを生み出し確立させる段階のこと。一定の型をこなせるようになれば、それが発展し、さらにいろいろな知見を重ねることで確かな自己流が出来上がってくるということ。過去の事例もひもときながら、己の行動のイノベーションにつなげていく、そんなステップを重ねつつ、日々の仕事に活かしてみるのもいいだろう。

そして最後に、わが日本が初めてサイバー部門で金賞を受賞した、WWFの取り組みを紹介したい。こちらも仕掛けは小さく見えるものの、その先の効果に大きくレバレッジが効いている、いわばサイバージャパンの礎ともいえる作品である。

さかのぼること今から20年以上前、2002年の事例なので古く思われるかも知れないが、ちょっとしたエッセンスで「はっ!」とさせる、そして深く考えさせる、まさに時代を超越する良きヒントを包含したものとなっている。それが「WWFⅡ」というインターネット上の小さなバナー広告だ。

ご存じの通り、バナー広告は本当に小さなブロック形スペース上で訴えたいメッセージを載せることしかできないものだが、少しの工夫でモーションを使ったインタラクティブな仕掛けも可能だ。ここでWWFが展開したのがジグソーパズル。ちょっとかわいいな、という印象からその散らばったピースを一つずつはめていくのだが、どうも1ピースだけ足りない。そしてそこにタイミング良くメッセージが流れてくるのだ。「MISSING PIECE 『オオウミガラス』は1844年に絶滅しました」と…。そう、その足りないピースは絶滅してしまった動物の形をしており、そのピースはもうよみがえらないということを示しているのだ。そこで私たちはかけがえのない存在を失ってしまったことに気付くわけである。ほんの小さなバナー広告でも共感され、話題を呼び、広く社会に伝わっていく。まだまだ私たちにも学ぶべきものが数多く残されていると感じさせてくれる上に当時から一貫しているWWFの姿勢が分かる取り組みでもある。やはり、歴史から学ぶことは多い。

UNEXPECTED MEETING

UNEXPECTED MEETING

UNEXPECTED MEETING

UNEXPECTED MEETING

UNEXPECTED MEETING

NEXT CHAPTER

デジタル化で激減した

「予期せぬ出会い」を取り戻す