ESTEEM

相手を「尊重」してこそ、

その真意に辿り着くことができる。

「正直・誠実」、「真実」に続くキーワードは「尊重」。サルビアは世界に広く分布するシソ科の植物で、その花言葉が「尊重」である。園芸種のサルビアはブラジル南部の原産で1822年に発表され、同年にはイギリスに伝わった。諸説あるが、その新種は900種にも及ぶとされている。

料理や薬用に使われるハーブの一種、セージも実はサルビアの仲間である。セージには抗酸化作用があり、古来より薬草として用いられてきた歴史を持つ。ヨーロッパでは家族の健康を支える役割を持つと信じられており、ことわざや言い伝えにも数多く登場する植物だ。花名「サルビア(salvia)」は、ラテン語の「サルバス(salvus=健康・良い状態)」が語源とされており、これは古代ローマ時代から、サルビアが薬草として用いられたことに由来している。サルビアは国を渡ってその名前を変化させていき、ラテン語「サルバス(salvus)」がフランスにわたると「ソージュ(sauge)」になり、イギリスでは「セージ(sage)」となった。このとき英語の「セージ(sage=賢人)」が語源となり、花言葉の「尊重(尊敬)」や「知恵」につながったといわれている。

マーケティングやPRにおいても、個々の顧客を「尊重」することは大切だ。古くから、顧客との関係を良好に維持・継続するためのCRM(カスタマー・リレーションズ・マネジメント)は企業の命題であり、対象は顧客に限るものの、その良き関係性の構築という視点はPRとも近い。すなわちPublic Relations でいうところのパブリック(公共・社会)との間に良好なリレーションズ(関係)をつくっていく過程において「相手の意見に耳を傾け、相手の要望に対して前向きな対処をしていく」という、その傾聴および対話というインタラクティブ性がポイントだ。

この活動はPR用語でいう情報発信側の「広報」とは逆の「広聴」として理解されており、聞いたことがある方も多いだろう。双方が意見を交わし、お互いを尊重しながら良き関係を紡ぐ。そして、それをさらにより良き方向へ昇華させていくという部分が重要だ。CRMの手法としては、既存顧客をつなぎ止めるための会員制による特典、限定型サービスの提供、数々の優遇措置など、顧客側からその関係性を維持したくなるものもあれば、顧客データの把握・分析によってセールス効率を上げるといったデジタル系のアプローチも存在する。ただ後者は、生活者が頻繁に遭遇するオンラインショップのレコメンド広告のように、いき過ぎた対応に辟易することも多く、逆に顧客にその関係性を絶ちたいと思わせてしまうことも多い。こういった現象の増加により、個人データの扱いについてはEUの定めるGDPR(General Data Protection Regulation:一般データ保護規則)のように、厳しいルール設定を呼び込んでしまってもいる状況だ。それらの行いは顧客側の都合を考えず、企業がひたすら個人データを自社に都合良く濫用したことに端を発しており、前者のような個々の顧客の要望を聞きより良く対処するといった関係性がそもそも無視されていることが問題だと言える。

一方で、企業にはお客様相談室などCS(Customer Satisfaction)部門もあり、ここでは顧客の意見や質問、クレームなどを集めつつ、その対応を通じて顧客との関係構築・深化を図ってもいる。ここではまさに顧客の声に耳を傾ける傾聴がなされており、クレームも商品・サービス改善のための金言として取り扱われる。ケンカ腰でクレームを入れた生活者側から見れば、それに対して「ご助言ありがとうございます」と言われたりすれば拍子抜けするだろう。しかし、その傾聴の態度を好意的に受け取る人も多く、自然と「まあ、これからがんばれよ!」という応援の立場へと変わってしまうから不思議なものだ。そんな共感を創るCRMはアナログな感じもするが、この時代には逆にその温かみがウケるのかもしれない。

マーケティングにおいてもコーポレートコミュニケーションズにおいても、このようなオーディエンスの存在を「尊重」することは重要だ。最初に紹介する事例は、米家電量販大手「ベスト・バイ」が2009年に実施した「TWELPFORCE」キャンペーンである。

TWELPFORCE

TWELPFORCEの「TWELP」とは、「Twitter+Help」の造語。これに、軍隊の意味も持つ「FORCE」をくっつけることで、「Twitterお助け隊」のような意味になっている。新学期のシーズンは、パソコンなどの購入で頭を悩ます人も多いだろう。そういった人を助けるためにローンチされたサービスと言えば想像がつくだろうか。CEOを含む2000人以上のベスト・バイの従業員が、Twitterで電化製品に対するあらゆる顧客の質問に答えることで、それまでコールセンターにかけていたコストを大幅に削減することができたという。「Twitterお助け隊」が24時間、いつでもTwitterに寄せられた技術的な質問に回答してくれるのだ。

困りゴトは、常に予期せぬときに起こるもの。夜中や店舗休業日など助けを求められないタイミングで直面するアクシデントは、多くの人にとってトラウマになる。しかし「Twitterお助け隊」は、24時間いつでもその問いに応えてくれる。そのため、自ずとベスト・バイに対する顧客のエンゲージメントは高まっていくこととなった。

さらにすごいのは、彼らはベスト・バイの顧客以外の質問にも回答するという方針だ。その太っ腹な対応が共感を得たのか、ベスト・バイのラップトップの売り上げは一気に40%も伸びたという。まさに顧客の「今すぐ解決したい」という気持ちをそのまま受け止め、尊重し、解決することに全力を上げ、それによって成し遂げたマーケティング戦略の成功である。愚直でシンプルながら、間違いなき正答にたどり着いたのだろうと推察できる事例だ。

しかし、言うはやすく行うは難し、という側面もあるだろう。例えば昨今の労働環境問題を考えると、従業員に24時間対応させるのはいかがなものかという意見も出てきそうだ。しかし、このキャンペーンでは、従業員も自分たちが顧客の役に立っているという自負の念を生み出し、従業員エンゲージメントにもつながったそうだ。相手を尊重し、顧客の満足度を高めた自身の活動を自己承認し誇りを持つという良き体験は、そのままインターナルキャンペーンともなったようで、まさに一石二鳥といったところだろう。

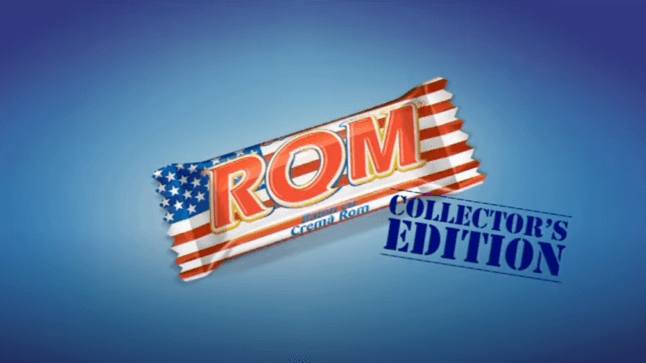

一方、製品のリニューアルに対して意図的にファンからクレームの声を挙げさせたキャンペーンがある。ただクレームを挙げさせたのではなく、その熱量の中にファンの製品に対する愛を改めて気付かせるというトリガーを仕込んだ秀逸な事例を紹介したい。それが、ルーマニアのチョコレートブランド「ROM」の2011年のキャンペーン「American Rom」だ。

American Rom

チョコレートバーのROMは、1964年に発売されて以来、祖国ルーマニアの国旗をパッケージデザインに採用してきた。しかし、伝統や歴史を重んじれば、逆にその商品イメージを古くさいものとして強調してしまう場合もある。昨今のROMにおいては、シニア層が中心に好む製品として扱われていた。実際には、チョコレートは若者層に継続的に買ってもらいたいカテゴリー商品なのだが、ROMの愛国的なイメージが若者離れを引き起こしてしまっていたのだ。というのも、実はルーマニアの若者は、ルーマニアの国家的な価値よりも、「スニッカーズ」のようなクールなアメリカのブランドに惹かれていたからである。

そこでROMは若者の注目を集め、国家的な価値についての議論を巻き起こす大胆な手段をとることにする。それはROMのパッケージモチーフを、ルーマニア国旗からアメリカ国旗に変更すること。そして、その新デザインをマスメディアで公表したのだ。これを経てソーシャルメディア上では「国家的な菓子であるROMがアメリカに乗っ取られた!」との投稿が爆発的に増え、大きな議論が巻き起こる。「祖国を捨てた」とメーカーに対する多くの批判が寄せられ、それは炎上騒ぎにもなる。その騒動を横目で見つつ、わずか7日後にはテレビコマーシャルで、パッケージがもとのルーマニアの国旗に戻されることを発表した。

実は、メーカーは最初から国民のROM愛を信じていた。このようなショッキングな出来事に皆が反応し、慣れ親しんだそのデザインへの再変更を歓迎する声が拡散。クレームを言ったはずが、自身のROM愛を再認識してしまうというブーメラン効果を、ここでは狙っていたわけだ。結果、このキャンペーンはルーマニアの人口の67%にリーチし、ROMという商品のみならず、「愛国心」に関する議論までを呼び起こした。ROMはルーマニアの愛国心の象徴としても、その存在感を強めることとなった。そしてその後、何よりも大きな成果として挙げられるのはROMがルーマニアにおいてスニッカーズの売り上げを超えたという結果である。

人は時に自身の感情に気付かず、無為に時間を過ごしてしまうこともある。時間がたち、思い返してみたときに、「なぜ、あの感情にもっと早く気付けなかったのか?」と悔やむこともあろう。心理の奥底に、無意識に眠るそのような感情に火を付け、人を行動に駆り立てるマーケティングは極めて高度と言える。それがこれまでには存在せず、新たに芽生えるような感情であれば、その推測はおよそ難しいだろう。しかし、以前に一度でも持ち得た感情であればどうだろうか?「あのとき、あのことで」、その人が感情をあらわにしたことがあるのなら、それはまた再現される可能性が高い。新しい事象の発見ばかりを追い求め、むやみにさまよえば途方もない時間を要するだろう。だが人々の体験済みの感情は、ある意味想像しやすい。それは同じ環境で同じ時間を過ごした人間ならば、少なからず同様の感情を抱いたことがあるだろうとも推察できるからだ。この章では、現代のコミュニケーションはいかに相手の立場になって振る舞えるかが重要だと主張するものであるが、相手の過ごしてきた日々をイメージしながら自身との共通項を見いだす挑戦をしてみるのも、また良き「出会い」を創り出す起点となりうるだろう。

ROMはルーマニアの歴史ともいうべき存在と米国国旗という異色の組み合わせによって、世の中にアテンションを生み出した。これもコミュニケーション上の工夫として参考にしたいところだ。その意外な組み合わせは、人々の想定を超え、その違和感によってつぶやかざるを得ない状況を生み出している。

一方で意外な組み合わせでありながらも、妙にシンクロする部分があり、最終的には違和感よりもその融合の妙味が勝ったケースもある。それが、2023年に行われた「ジミー チュウ」と「セーラームーン」のコラボレーションだ。

ラグジュアリーシューズのブランドとして名高い「ジミー チュウ」が、そのコラボレーション相手として選んだのは日本の少女たちを中心に一大人気を博したアニメ「美少女戦士セーラームーン」。これは、中学生の主人公が正義のヒロインに変身し、悪と戦う物語である。シューズブランドとヒーローアニメの接点はどこにあるかは一見すると分からないが、実はジミー チュウブランドが狙う海外セレブのまさに代表格とも言えるパリス・ヒルトンやビリー・アイリッシュなどがセーラームーンの熱狂的ファンを公言しており、まさにこの層に猛烈アピールする、コレクション熱を刺激するアイテムとなっているのだ。彼女たちは事あるごとにセーラームーンのコスプレをしたり、プリントTシャツを着たりしながら、公の場に登場している。もちろん彼女たちのコスプレ欲を刺激し購買へ誘うということもあろうが、要は彼女たちがそれをまた評価し、共感の思いをシェアしてくれるとすれば、それはとてつもない効果となるわけだ。

しかし、ここで述べたいのは、マーケティング視点での話題づくりのうまさだけではない。このコラボした両者が互いのブランドを尊重し、それぞれの価値観を毀損(きそん)することなく、逆にしっかり双方の価値を高め合う意識があってこそ成功しているというところが重要だ。ファッション、およびファッション業界自体は、人によってはルッキズム的な側面を強く感じる場合もあろう。しかしジミー チュウは今回のコラボレーションを通じて、セーラームーンが持つトレンド感のみならず、そのストーリーに表現されている女性のエンパワーメント力、また各登場人物によって示される個性や自負心の大切さ、そして彼女たちのインクルーシブな思想や立ち居振る舞いをブランドに融合させて発信することで、自己ブランドからのメッセージとして強く発信することに成功している。

一方のセーラームーンもそういった思想をまといつつ、漫画やアニメといった既存のメディア上での躍進のみならず、ジミー チュウの顧客がけん引する世界感に、ファッションというリアルな世界を通じて伝えたかったメッセージを届けられることは望むところでもあっただろう。すなわち、双方の思想が共鳴し、それぞれが持つファン層に対し、これまでとは異なる接点を介してメッセージングできたことが、このコラボレーションの最も重要な成果なのだ。またセールスにおいても、双方のファンたちがこのコラボに魅力を感じ、ジミーチュウのコラボ商品はすぐに完売。その後もジミー チュウのブランドへの高いメンションが継続しているということで、ブランドマネジメントとマーケティング双方に成果を残している。まさに両ブランドの出会いという面でも、双方の「尊重」の姿勢が奏功した事例と言えるだろう。このような共創は、お互いの根本的思想をどう共有し、理解し合えるかが重要だが、そのための機会創出・発見が今後は肝要なのかもしれない。まさにそのための「尊重」であり、日々の傾聴を心掛けたいものだ。

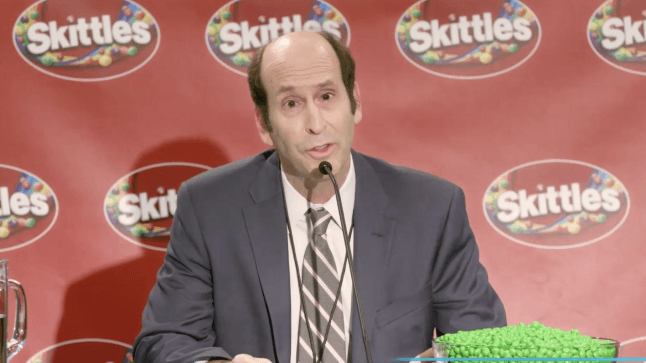

マーケティングにおいても、コーポレートコミュニケーションズにおいても、オーディエンスの存在を「尊重」し、そこに向き合うことは重要だ。他者の存在を尊重するには、まずは己が謙虚であること。その謙虚さを面白おかしく演出しつつ、長きにわたりその関係性を逸していたファンを取り戻した取り組みが、お菓子ブランド「スキットルズ」が仕掛けた2022年のキャンペーン「APOLOGIZE THE RAINBOW」である。こちらは、まさに前述の事例のいいところを集約して、より現代的にアップデートしたものだ。

APOLOGIZE THE RAINBOW

スキットルズはアメリカの大手菓子メーカー、マースの一部門であるリグレー(ウィリアム・リグレー・ジュニア・カンパニー)が製造する、ガムやグミのような食感のフルーツ味のソフトキャンディ。スローガンは“Taste the Rainbow”。レインボーには「多様性」という意味もあるが、いろいろな味が混在しておりそれを試してみてという意味である。表面は砂糖でコーティングされ、スキットルズ(Skittles)の頭文字「S」マークがスタンプされている。個々のキャンディは色とりどりで、味もそのカラーと連動している。そしてそのうちの一つ、グリーンのキャンディはもともとライム味だったのだが、2013年のリニューアルを機にその味がグリーンアップルに置き換えられている。ちょっとした変更に思えるかもしれないが、コアなファン層にとっては大事件であり、その反応は著しく悪く、リニューアルは大失敗の様相を呈した。メーカー都合の変更が、旧来のスキットルズファン、特にライム味が大好きだった多数のファンを怒らせてしまったのである。そしてその後の9年間、ライム味のファンたちは「ライム味を返せ!」と長期にわたり訴え続けていた。ある意味、その商品愛はスゴいことだ。一方の9年間沈黙してきたスキットルズ側の胆力もまたスゴいのだが。

そして2022年、スキットルズはついにライム味を復活させることを決定、併せてこれまで怒りをため込んでいたライム味ファン13万880人に謝罪をした。9年という歳月は重く、スキットルズはこれに際し、これまでライム味復活を訴えてきた顧客一人一人に対して個別に謝罪をしていくという馬鹿丁寧な手法をとることにする。Twitchでのライブ、X(旧Twitter)、さらにはニューヨークのタイムズスクエアのビルボードなどを通じた謝罪表明、併せてメディアを呼び謝罪会見までも開いた。ユニークなのはその会見方法で、X(旧Twitter)等につぶやかれたファンの怒りの言葉を責任者がすべて読み上げ、いちいち謝罪するのだ。途中でモニターの調子が悪くなると、会場脇からOHP(Over Head Projector)と自立式スクリーンを取り出し、Tweet画面が印刷された紙を映し読み上げ、またそれに謝罪する。まあ、これは笑いをとるためのパロディー会見というのがネタばらしなのだが、一人一人のクレームに対して向き合うという姿勢を象徴的に見せたという意味で、これはこれで良いのだろう。

通常日本では、企業やセレブリティは不祥事を起こすと謝罪会見を開くが、それは世間やメディアからの要請に応じるものであり、表面的で形式的な、誠意を感じられないものもある。そもそもアメリカでは日本と違い、そう簡単に謝罪会見を開かない。謝れば非を認めたことになり、その後の裁判での論争において圧倒的に不利になるからだ。そういった文化背景のあるアメリカで、あえて謝罪会見をパロディーでやってのけ、さらに話題を集めていくというアプローチは、9年間の沈黙を破っての同社のユーモア溢れる謙虚な姿勢と理解され、企業への共感を集めた。ちなみに過去の投稿全てに対して謝罪読み上げるのには10時間を要したとのこと。また味の再変更に伴い戻ってきたファンに対しては、ただ単に謝るだけでなく、ライム味のスキットルズをプレゼントしたというから、まさにマーケティングにうまくつなげている。

スキットルズのキャンペーンはおふざけを交えた面白キャンペーンではあるが、謝罪をし、自らの過ちを認めるという謙虚さを全面に出し、ライムフレーバーを愛する人に再び寄り添う姿勢を見せた。こうして共感を生み出した後に、見事なまでの歴史的な売り上げを記録している。ライム味ファンの気持ちを受け止め、これまで無視してきた声を「尊重」する姿勢に転じたマーケティング戦略は大成功し、離脱していた顧客のみならず、その姿勢を評価した現在のファンとのエンゲージメントを高めるとともに、ブランド史上最高の売上も記録している。。ただ心配なのは、代わりに姿を消したグリーンアップル味のファンがいつその怒りを爆発させ、再び謝罪会見に追い込まれるかということだ。

ちなみに主力製品の「味変」は、なかなか勇気がいるのは間違いない。昔ながらの、という部分を評価するファンもいるし、とはいえ年々、生活者の嗜好(しこう)は変化している。企業によってはリニューアルによる味の変化をあえて明かさず、微妙に現代的味覚に調整することでロングセラーを続ける製品もある。「時代に、嗜好に合わせました!」と話題化を狙い、声高にリニューアルをうたったことで、先のスキットルズではないが、既存の消費者の多くが離れていった商品も枚挙にいとまがない。あるいは消費者の健康にメーカーとして自主的に配慮し、味は以前のものを保ちながら当該製品を「減塩」化したにもかかわらず、それをアピールせずに「実は消費者の健康状態が向上していました」といった隠密行動で、消費者をハッとさせるなんてやり方も。

しかし、総じて企業側と顧客のそれぞれの関係性により、これらの対応は異なる。その正しいやり方を見つけるためにも、顧客の置かれた環境や思いを吸い上げ、常に良き関係性を維持しておけば、自ずと顧客の声は聞こえてくるはずだ。そんなロイヤルカスタマーの扱い方、接し方の模範解答を教えてくれる事例として参考にしたいところだ。

多様性が重要視され始めた現代において、相手がどのような立場の人間であってもその存在を尊重し、受け入れる姿勢を示すことで、ブランドエンゲージメントを高めている企業も増えている。ここではそんな事例を紹介したい。

2022年の「THE BREAKAWAY: THE FIRST ECYCLING TEAM FOR PRISONERS(以下THE BREAKAWAY)」(ブレークアウェイ:囚人のための初めてのeサイクリングチーム)は、囚人という特異な存在にフォーカスをあてている。その難しい向き合い方を、テクノロジー活用で実現し、また彼らのメンタル、およびフィジカルな健康に大きく寄与した活動でもある。一般的には人種、性別、障がいの有無、年齢、宗教など、さまざまな多様性が尊重されるべきということには異論がなく、皆がそこに賛同し、協力するのが当たり前だ。しかし、その多様性においてもまだまだカバーできておらず、またその解決方法に迷う領域がある。その一つが囚人の人権だ。

どのような相手でも尊重し、向き合うことが大事と言うならば、それがたとえ罪を犯した囚人であってもその人間としての立場を尊重し、彼らの存在に向き合っていかねばならならいはず。だが彼らは物理的に監獄に入っており、また外部との接触も厳しく制約されているため、向き合う形での対話は極めて困難だ。とはいえ、何か目的を持たせ、人との関係性を維持することで、将来の社会復帰を円滑にすることができるのではないか。そう考えたのが、フランスに本社があるスポーツブランド「デカトロン(DECATHLON)」だった。

THE BREAKAWAY

「THE BREAKAWAY」と名付けられたこのキャンペーンは、「Zwift」というeサイクリングのためのプラットフォームを活用。ベルギーの刑務所にいる6人の囚人がバーチャルの世界で一般の人々とeスポーツを通じて触れ合い、その人間性を高め、社会復帰に意欲的になることを目指したものだ。そもそもデカトロンは「あらゆる人にスポーツと、それがもたらす恩恵を享受してもらう。(たとえそれが一見不可能に見えても)」を企業パーパスに掲げ、スポーツ普及に努めている。

実際にスポーツは健康面だけではなく、感情やメンタルヘルスなどにさまざまな恩恵をもたらしてくれる。2020年と2021年、コロナ禍で頻繁にロックダウンされたヨーロッパの人々は外に出られず、さながら囚人のように感じていた。そうした閉塞感をスポーツで打ち破ってほしいというメッセージが、ここには込められている。実際2021年の春、ベルギーのデカトロンは「Freedom(自由・解放)」をそのマーケティングテーマに据え、活動を開始した。

実際の選手候補の囚人たちは、ベルギーの中でも最も警備が厳しいアウデナールデの刑務所から選出された。彼らのためにデカトロンは、サイクリングに必要なウエアや道具、訓練をしてくれるトレーナーまでも提供した。他のレース参加者に彼らが囚人であることを分からないようにしつつ、一般人に混じって参加するのだが、その内側ではポッドキャストで訓練や実際のレースの状況を逐一記録していった。一般人に混じってレースに出るための鍛錬を重ね、目標を持ち、一生懸命にチームワークを発揮するその活動が、囚人たちの人生をどのように変えていったのかを、後に公開していくために。そしてスポーツの生み出す効果効能を伝えていくために。

実はもう一つチームが組織されており、そこには弁護士、警備員、裁判官、法務大臣といった面々による「司法チーム」としてレースに参加していた。両者は敵味方として法廷では争う対象だが、それとは別のレイヤーで、スポーツという同等の場で競うことができるという機会は、囚人たちもそれなりに溜飲(りゅういん)が下がる思いもあっただろう。ちなみに「BREAKAWAY」には「脱走」という意味があるが、もちろんこのキャンペーンはその脱走を現実にしたわけではなく、バーチャルの世界ではあるが、彼らの意識が刑務所の外へ出たということを表している。

囚人チームと司法チームが参加したバーチャルレースはデカトロンのフェイスブックチャンネルでライブ公開され、またその様子はベルギーの主要メディアでも取り上げられた。さらに国外のサイクリング専門メディアでも報道され、1500万のリーチを獲得。中でも閉塞された空間に閉じ込められ、メンタルも弱っていた囚人たちが、バーチャル空間でのスポーツを通じて他者とのつながりを体感し、それによって心身の健康を回復するというストーリーは広く拡散し、デカトロンの取り組みはブランドに対する大きな共感を獲得している。

面白いことに、2021年3月のイベント開催告知を皮切りに、デカトロンが主導するレース以外でも同様の活動が活発化してきたという。同年5月にはイギリスの元武装強盗、ジョン・マカヴォイがZwift上で何百人もの囚人たちが参加するeサイクリングのソーシャルイベントを立ち上げている。マカヴォイは無期懲役の判決を受けて刑務所生活を送っていたが、早期釈放され、今ではNikeと契約するトップトライアスリートとなっている。スポーツで立ち直った囚人の最たる存在と言えよう。現在は、学校や少年院で数々の講演を行い、自分で設立した基金を通じて、問題を抱えている若者や貧困に苦しんでいる若者を助ける活動に取り組んでいるのだ。

もともとベルギーなどのヨーロッパ各国では、受刑者の社会復帰をITでサポートしようとする動きがあり、刑務所内で囚人がインターネットを使えるところもある。そういった基盤もあってか、デカトロンがバーチャルサイクリングサービス「Zwift」で開催したレースの後、ベルギーの法務大臣は全てのベルギーの刑務所において、今後数年間でeサイクリングの設備を装備することを発表。この取り組みは、国中に広がった。一つの活動がきっかけとなり、それに共感する周囲の人々がその拡張にトライし、ムーブメントを広げていく。随所に存在する同様の思いをうまくつなぎ、沸き立たせるような熱きストーリーが、ここでは大きな共感を得たのだろう。

2023年にカンヌライオンズを受賞したキャンペーンでも、このような取り組みは拡大している。例えば「50+」。これはアメリカのファーストフードチェーン、ポパイズ・ルイジアナ・キッチン(通称ポパイズ)の50周年キャンペーンだ。ポパイズは日本人にはあまり馴染みがないが、世界25カ国・地域で3000店舗以上を展開しているフライドチキンの人気チェーンである。

50+

舞台はメキシコ。アイコンでもあるフライドチキンを作り続けて50周年、この記念すべき年を祝ってキャンペーンを展開するという周年をきっかけとしたものだ。ーだ。しかし、ポパイズの歴史は50年だが、メキシコでは2021年後半に再出発したばかりで、その存在は比較的新しく、この50周年の認知をどう高めるかが課題であった。

そんな中で彼らのアイデアは、メキシコの社会問題とこの周年キャンペーンを繋ぐことだった。実はメキシコでは50歳を過ぎてから仕事を探すのは非常に困難で、50歳以上の失業率の高さが社会問題化している。何百万人もの50歳以上の人々が、家族を養う道を求めて路上に出ているのだ。一方、90%以上の求人は、シニアはパフォーマンスが低いというステレオタイプ的な発想で、彼らを完全に市場から排除していていた。しかし、ポパイズの調査によると、シニア層は業界で最も優秀な従業員の一人であり、離職率も低い。さらにシニアワーカーの大部分は「手作りで、忍耐強く、特に愛情を持って仕事をする」というポパイズと同じ価値観を共有していることが分かったのだ。

ポパイズはまずこの問題に対する認識を高めたいと考え、業界新聞と提携し、あえて自社キャンペーンと紐付けない形で社会問題としての記事掲出を促進した。その後、デジタルを活用して、ポパイズ店舗の近隣に住む50歳以上の人々にリーチするリクルーティングを開始。50周年記念キャンペーンは、ポパイズと同じ価値観を共有する50歳以上の人々を雇うためのキャンペーンとして展開された。この取り組みはメキシコ全土で話題となり、サイトには2000件を超える応募があった。ポパイズは各地の店舗で50歳以上の従業員をこれまでの14倍採用、さらに残念ながら採用に至らなかったシニアたちのプロフィールを掲載した共有サイトを制作した。そしてここをコミュニケーション起点としてバーガーキング、ビンボ、ドリトス、スターバックス、ウォルマートといった企業がこのシニア層の採用取り組みに参加していったのだ。

このキャンペーンは、カンヌライオンズPRとダイレクト部門でブロンズを受賞。シンプルながらも社会問題とブランド価値のブリッジ、その後の拡げ方など非常に参考になるポイントは多いのではないだろうか。

もう一つ、周年繋がりで2023年気になったのは、同じくカンヌライオンズのデジタルクラフト部門などでゴールドを受賞したSpotifyの“Spotify Wrapped”キャンペーン。これは、2016年12月以降、Spotifyが毎年実施しているキャンペーンである。

Spotify Wrapped

Spotify Wrappedとは、Spotifyによるバイラル マーケティングキャンペーンで、毎年 12 月初旬にリリースされる。Spotifyは、各人の好みに合わせてプレイリストを作成できることが特徴だが、ユーザーに関する膨大なデータを背景に、過去1年間の各ユーザーの視聴習慣をまとめ、自身のトップソング100などが年末に振り返りとして確認できるわけだ。その構成曲はもちろん毎日、自分自身が聞いてきた曲ではあるのだが、1年分を振り返ってみるとそこに意外性が見つかったりして楽しいのだ。ここ数年は1年のお楽しみとして習慣化しており、そのデータは友達にもシェアできるため、Spotifyは毎年この時期に100万件以上のソーシャルシェアを獲得する。

そんな毎年恒例のWrappedだが、2022年は多様性と多元性をキーワードに、よりパーソナライズされた形で制作された。このカラフルなモノグラムは16×16のグリッドの中で作られ、複数のレイヤーの組み合わせで構成され、合計で48個のユニークなコンポジションを作成することが可能だ。また、アプリ内での体験もユーザーそれぞれに寄り添ったものになっている。ユーザー自身がよく聴いているアーティスト、ジャンル、曲、ポッドキャストと、Spotifyで音楽を聴くのに費やした時間などの基本的なことに加え、朝、昼、晩の視聴習慣などから個々人のパーソナリティタイプを作成して、ソーシャルメディアで共有できるようにしたのだ。これまでにない年間の視聴回顧録を作成したのは、なんと1億5600万人。これだけの人に対してパーソナライズされた体験を提供したのだ。デジタル上の決まったフレームの中ではあるが、ユーザー一人一人に対してきちんと向き合っているからこその成果であろう。既存のサービスであっても、さらにユーザーの望む先を見越して自らアップデートしていく姿勢は、当然のことながら感動を生み、エンゲージメントを高めていく。

ここまで様々な事例を見てきたが、そこにあるのはいずれもシンプルに相手と向き合う姿勢ではなかろうか。そして、それは相手が多数であろうとも、実は個々の顔を想像しながらなされており、そこに真摯(しんし)な姿が垣間見られるからこそ共感を生み出しているのだと思う。

そして感じるのは、相手を尊重するということは相手の言いなりになるのではなく、相手の本質を理解し、それによって仲間になるということではないか。人にはそれぞれの価値基準があり、同じ物事も見る人によって全く異なる様相をなすのは当たり前で、それを同一の形状として無理矢理に理解する、させる必要はないはずだ。これを強いたとすれば、いずれ時を経て双方の視線はズレ続け、またすれ違うことになるだろう。相手のありのままを受け入れ、異なる意見も認めつつ、その違いを矯正することなく受け入れることができたときに、本来の包摂性(インクルーシブ)が達成されるのだ。そして言わずもがな、その始まりとなるのが人との関わりであり、それはこれからの関係性を深めるために、両者の違いを見いだすきっかけにもなろう。「他者を尊重する」ことさえできれば、決して出会いや双方の相違点を恐れる必要はなく、またその出会いを通じて自分自身も相手に対して開放していくことができるはずだ。

ARTIFICE

ARTIFICE

ARTIFICE

ARTIFICE

ARTIFICE

NEXT CHAPTER

コミュニケーションの

ラストワンマイルを接着する「技巧」。