REMEMBRANCE

「追憶」の中に散りばめられた

共通項はよき接点となる。

6月から9月にかけて可憐な青紫の花を咲かせる「ストケシア」は、日本名では瑠璃菊と呼ばれている。この花の花言葉は「追想」「追憶」であり、欧米では青や紫は “悲しみ”を表す色とされていることからきているようだ。追想・追憶とは、脳に記憶している過去の出来事を思い起こすこと・その思い出に浸ることだ。起こったこと自体、つらいことや悲しいこともあれば、楽しかったこと、うれしかったこともあるだろう。出来事のほんの一瞬だけを記憶していたり、その時の気持ちを覚えていたり、後で勝手な妄想が付け加えられたりすることもある。つまり、それぞれの個人がおのおのにとって都合のいい形で記憶として脳内にしまい込んでいるのだ。そう考えると、実は私たち人間の記憶というものは、かなり曖昧なものかもしれない。人間は先週起こった出来事の90%を記憶していないというデータさえある。ただその分、何かのきっかけで思い出された記憶は強烈であり、それぞれの思いが入り混じった想像性を伴うものとして再度出会うことになる。人の「出会い」に関しても、頻繁に別れてはヨリを戻すという人もいるが、別れたときの記憶が曖昧で、時を経て良い具合に補正された過去の記憶が、ここにポジティブに作用しているのかもしれない。

一方でデジタル上のデータとAIを活用し、過去の記憶・記録とコンタクトを取る方法も最近では研究が著しい。アメリカのスタートアップLukaの「Replika」というアプリ(サービス)は、AI開発者が事故で親友を亡くしたことがきっかけで誕生した。その親友とやりとりした数千ものメールやチャットのテキストデータを分析するAIチャットボットをつくり、まるで親友と話しているようなやりとりができるようになっている。だがこの親友のレプリカは思い出について語り合うことはできても、新しい話題について意見を述べ合うことはできないという。

このようにAIを使い永遠に生き続ける“不死のアバター”は、データをデジタル上にアップロードすることで故人がまだ生きているかのような体験を可能にしてくれる。さらに大量のデータが集まれば、より精度の高いコミュニケーションが可能になり、さらに活用範囲は拡大されていくだろう。

とはいえ、AIアバターに関しては人間の存在そのものや倫理に関連する複雑な問題を引き起こす可能性もあり、多様な観点から議論されつつも、現状では否定的な意見が大勢を占めるのもまた事実である。過去の記憶をデジタル化し、寸分たがわず再現することは技巧的な関心は集まれど、果たしてそれを望む感情はどこまで存在するのだろうか。ある意味、人々の頭の中で良き形に補正され、「追想」「追憶」される方が幸せなのではなかろうかと考えたりもする。

もう一つ気になるのは、そういった曖昧な記憶に対する人々の探究心だ。当然のことながら過去に起こった事実は一つでしかなく、しかし人々が同じ事象を語らうときには複数のストーリーが混在したりする。「あれはああだった、これはこうだった」という一人ひとりの記憶は、もっともらしく語られつつも「あれ?そうだったっけ?」というステータスで揺れ動きつつ、複数人の発言でようやくその正しい姿に形成されていく。過去のルールが淘汰(とうた)され、ニューノーマルに置き換わりつつある今、一人ひとりの記憶にある思い込みも記憶が取り出される機会ごとにリバイスされ、再格納されることを繰り返す。このプロセスでこれまでの社会通説、認識さえも転換、すげ変わっていく状況はこれに近いものかもしれない。

世の中の一人ひとりの意見がぶつかり合い、それぞれの尖った部分が削られ、次第に溶け込み一つになる。PRでいうところの合意形成も、まさにこういうステップを示している。しかし、個々人で行われるクローズドな追想が繰り返されれば、その思い込みはより強固になり、先の自身の都合の良い理解ばかりが凝縮し、もはや解きほぐせない状態に陥ることも多い。そしてこれはある意味、現代社会の問題となっているフィルターバブルやエコーチェンバーのような状態と近しいと言えるのかもしれない。同じ情報に何度もさらされ、超指向性の考え方にとらわれてしまうのだ。そんな記憶は、ときどき意図的に屋外に連れ出し、他の人の記憶と交流させ、その凝りをほぐしてやる必要がある。そして正しい姿に戻してやるのだ。はてさて、人間の記憶というのはなかなかやっかいなものである。

さてマーケティングの世界でも、AIは大きく期待されている。最近では、大量のテキストデータを学習させたOpenAIのChatGPTやGoogleの大規模言語モデル「LaMDA」のニュースが、コミュニケーション業界をはじめ世界を席巻している。現状の精度はさておき、今後アフィリエイト、バナー広告も大きく変化し、AIにより情報接触の在り方や購買行動への影響などに変革がもたらされることは間違いない。こうしてデジタル化が進む中で、人々の眠った記憶を掘り起こし、まさに追想・追憶を巧みに促し創り上げたコミュニケーションの優れた事例をいくつか紹介したい。まず一つ目は、人々の記憶の中にあるイメージから圧倒的な存在感を世界に証明した「Heinz Draw Ketchup」だ。

Draw Ketchup

ハインツは、世界中でケチャップを象徴するブランドとして知られている。しかし、多くの競合が市場に新規参入してきたことで、「昔ながらで古い」というネガティブイメージが増幅し始め、消費者のハインツブランドに対する親近感が低下していることが懸念されていた。「ケチャップといえばハインツ」だということを人々が認識し、次世代においても、その象徴が受け継がれていくことを、ハインツは望んでいた。

そこで18カ国の人々を対象に、「Draw Ketchup~ケチャップを描いてください~」というトライアル・キャンペーンを実施。ウェブサイトを通じた募集や対面・オンライン会議、はたまた学校にも出没しケチャップの絵を描いてもらうよう依頼した。参加者は筆記用具と紙を用意するだけで、あとはそれぞれの記憶にあるケチャップボトルを描くだけ。参加してくれた人には、その絵がそのままラベルとなるオリジナルケチャップが贈られるというご褒美付き。実際に応募された絵のクオリティーはさまざまだが、結果的にほとんどの人が「ケチャップ」と聞くとハインツのガラス瓶を思い浮かべ、真っ赤なボトル、ハインツのロゴ、ラベルにある「57」という数字までも描いたという。ただ1名だけ、マスタードのボトルを描いた人以外は。このことによって、世界中の多くの人は「ケチャップ=ハインツ」と記憶していることが証明された。ケチャップとハインツの間には、本能的・直感的に関連づける何かがあるということが明らかになったわけだ。

そして人々が描いた“ケチャップ”の絵は、ハインツの広告などグローバルでキャンペーンにも使用された。さらに優秀な作品は、デジタルアートのサイトでオークションにかけられ、話題を呼んだ。このキャンペーンは世界中のメディアに取り上げられ、初期投資の127倍の宣伝効果を生み出し、ソーシャルエンゲージメント数は15倍と跳ね上がった。さらに、その売り上げも10%伸長している。当初ブランド側が懸念していたハインツに対する親近感はより向上し、愛着心やロイヤルティ強化の成果を残している。

日々の生活の中で繰り返される行動は、長い年月を経て刷り込まれ、記憶される。朝起きて顔を洗い、歯磨きする。コーヒーを淹れ飲む、パンを焼き食べる。ランチでハンバーガーをオーダーし、サイドディッシュのフライドポテトにつけるためのケチャップボトルを手に取る。そんな反復行動が、脳に記憶として刷り込まれていく。特に幼少期のころから何度となく手に取っているものは、感触や視覚から入り込み、無意識のまま記憶に刻まれる。このハインツの挑戦によって、消費者にあらためて「自分だけでなく世界の人々もハインツのケチャップを使っているのだ」と示せたことは、そこに仲間意識を生み出し、またハインツを手に取ることに安心感を与えている。今後、さらに競合ブランドが勢力を伸ばしてきたとしても、長年の繰り返しの行動により刻み込まれたハインツの「記憶」を持つ消費者にとっては、特別な愛着心と忠誠心が揺るぎのないものとなるだろう。そして、このハインツへの人々からの評価をしることで、さらには次世代の若者たちもハインツに対する愛着を抱きやすくなる土壌が作られることとなるわけだ。過去からの「記憶」を持つファンも、このトライアルによってハインツを記憶した新しいファンも共に巻き込んだ素晴らしい事例と言えよう。

ハインツは「日々の記憶」にフォーカスして成功を収めたが、それとは別に「人々の記憶」にフォーカスした事例をいくつか紹介していきたい。

Long Live the Prince

カンヌライオンズ2022でチタニウムライオングランプリを受賞した「Long Live the Prince」(KIYAN PRINCE FOUNDATION)だ。

イギリス・ロンドンに拠点を置くフットボールチーム“クイーンズ・パーク・レンジャーズ”のユースチームに所属していたカイヤン・プリンスは、学校で友達のけんかの仲裁に入った際にナイフで刺され、2006年に15歳の若さで亡くなった。将来イングランド代表に選ばれるであろう選手として注目されていた彼の死は、多くのメディアで取り上げられ、子どものナイフによる殺傷犯罪の悲劇の象徴的な事件となった。カイヤンの死を受けて、彼の父親はKIYAN PRINCE FOUNDATION(カイヤン・プリンス財団)を設立。弱い立場である若者を、ナイフによる犯罪や暴力から遠ざけるための活動を行っている。しかし、規模もそれほど大きくないため、知名度も低く、資金調達も困難な状況に陥っていた。何より今の若者たちは、従来のナイフ犯罪撲滅キャンペーンを信用せず自分ごと化していなかったため、これまでにない方法で若者にアプローチする必要があった。

財団の公式チャンネルにあるカイヤンの父親のメッセージは、すごく心を打つので見てほしい。このメッセージによれば、いまは存在し得ないカイヤンの可能性にあふれたもう一つの人生をなにかしらの形で見せることができれば、その存在を抹殺してしまうことに繋がるであろう若者によるナイフ殺傷事件や暴力事件のない社会に少しでも近づくのではないかと考えたという。そして彼の死から15年、ナイフ犯罪を撲滅するための施策に打って出る。残っているカイヤンの映像データに併せ、元チームメートや友人にカイヤンの体格や身長や筋肉のつき方やプレースタイルをヒアリング、それらを基にAIを活用し、成長したカイヤンをバーチャル空間でつくり上げたのだ。そして彼がかつて所属していたクイーンズ・パーク・レンジャーズのトップチームとバーチャル契約を交わし、FIFA公認のサッカーゲーム「FIFA21」にカイヤン・プリンスを選手として登場させた。

ゲームという若者が集まるプラットフォームを活用した施策によって、ターゲットから得た反響は大きかった。そして、これを起点にサッカーに関わるさまざまな企業がこの活動に賛同、協力を申し出た。アディダスからは「FIFA21」の中でカイヤンが着用するブーツが提供され、FIFA21に在籍する他の選手同様にカイヤン・プリンスのトレーディングカードが販売された。さらには英国の小売大手である「JDスポーツ・ファッション」の広告に登場するなど、多くの人が30歳になって活躍しているカイヤンを見ることとなった。

キャンペーンの開始からわずか24時間で、「カイヤン・プリンス基金」には活動3年分の寄付が集まり、「カイヤン・プリンス」というワードのGoogle検索は、彼が刺殺された時よりも増えた。イギリスのメジャーなメディアはこのキャンペーンをこぞって取り上げ、世界的に1000件以上のメディアが掲載。キャンペーン後に500人の若者にアンケートを行った結果、60%の人がカイヤン・プリンスの名前を知っており、74%が「もし助けを必要とする友人がいれば、カイヤン・プリンス基金への相談を勧める」と答えるなど、高い認知と支持を得ることに成功した。寄付によって得られたお金は、「カイヤン・プリンス財団」が行う、若者によるナイフを使った犯罪や暴力の撲滅に対する活動資金に充てられている。

カイヤン・プリンスに対する人々の記憶は、実際のところ15年前に起きた悲劇的な事件で止まっていた。しかし、父親のわが子の死を無駄にしたくない、という熱い思いがさまざまな企業を巻き込み、カイヤン・プリンスが歩むはずだったもう一つの新しいストーリーを作り出し、世の中に知らしめたのだ。前述のとおり、最新の技術を活用することで、過去の記憶にアクセスすることは可能だ。しかし、未来はそれだけで作り出すことはできない。この新しいストーリー中にいる30歳のカイヤンを見て過去の記憶を思い出した人もいれば、新たに記憶した人たちもいただろう。犯罪の悲劇だけにフォーカスするのではなく、人生の可能性を示唆することで、ナイフによる犯罪や暴力に関わろうとする若者たちに将来的に向けたインスピレーションを与えることができる。そして彼らに犯罪を踏みとどまらせ、考え直すきっかけを与えている。

過去の記憶を振り返るだけでなく、その先の未来へつなぐ想像力こそが人々の心を動かす。閉塞感を脱し、将来へ向かう意識を鼓舞する風潮が、社会を一つの方向に向かわせた好事例である。

そして、テクノロジーを活用してある人の記憶を思い返させた事例をもう一つ紹介したい。それが「Sound of Honda/Ayrton Senna 1989」(本田技研工業、以下ホンダ)だ。

Sound of Honda / Ayrton Senna 1989

1989年のF1日本グランプリ予選、鈴鹿サーキットにおいてアイルトン・セナは世界最速ラップ(当時)を達成した。当時、F1およびセナの人気は特別なものがあり、日本では「音速の貴公子」と呼ばれ愛されていた。速さを追い求め、妥協しない精神が表れたその走りは、世界中を魅了した。1988年、1990年、1991年とF1世界選手権でワールドチャンピオンを獲得したセナだったが、ホンダがF1を撤退した1年後の1994年、イタリア・サンマリノグランプリで走行中にコーナーに激突、34歳の若さで死亡した。この衝撃的なニュースは、世界中を悲しみに染めた。

「Sound of Honda/Ayrton Senna 1989」は、伝説となってしまったセナの神がかった走りをよみがえらせたプロジェクトである。1989年、彼が鈴鹿で最速ラップを出した際に記録されたアクセル開度やエンジン回転数、車速の変化などのデータを解析することによって再現したエンジン音と3DCG技術によって走行軌跡を再現。そこにセナの魂を光に見立てるメタファーが加わることで、まるでセナが降霊したかのような映像が完成した。この映像は、ホンダのカーナビゲーションシステム「インターナビ」のサイトと公式YouTubeチャンネルにアップされ、同社のソーシャルメディアで告知された。プロモーションは一切行わなかったが、数時間のうちに世界中のメディアが映像を取り上げて一気に広がり、視聴したファンからはホンダとアイルトン・セナに対する感動的なコメントが次々と寄せられた。

セナの走りを支えていたのは、ホンダの技術だった。1989年にセナが世界最速ラップを樹立したとき、ホンダは、走行中の車のセンサーからエンジンの回転数やアクセルの状態を記録し、解析するシステム「テレメトリーシステム」を開発してF1に導入していた。そのためホンダは、セナの世界最速ラップのテレメトリーデータを持っていたのだ。データを基に、当時セナが乗っていた同モデルのマクラーレン・ホンダ MP4/5にマイクを内蔵し、実際に走らせるなどして、あらゆるエンジン音を集音した。そして、全長5.8kmの鈴鹿サーキットに数百個のスピーカーとLEDが並べられた。やがて闇が訪れた時、走行データに応じたサウンドと光が放たれ“あの日のセナの走り”が再現されたのだ。

このコミュニケーションの目的は、セナの走行データを取得した「テレメトリーシステム」の技術が基となったカーナビゲーションシステム「インターナビ」の訴求。そして、ホンダの技術力の高さをあらためて世界に認知させ、“ホンダらしさ”を伝えること。しかし、音と光によってあたかも本人がマシンを走らせているかのような映像を通じて、それぞれ自分が持っているセナの記憶から想像を巡らせた。たった一つのデータから世界中の人々の心にあるセナの記憶を呼び起こしたこの施策は、大きな反響を巻き起こし、感動のストーリーを生んだ。前述の「Long Live the Prince」もそうだが、データやテクノロジーをベースにしながらも人々の心を動かし、鳥肌が立つ瞬間がそこにはあるのだ。ちなみに同じくホンダの「CONNECTING LIFELINES」*1もデータから人の営みをストーリー化しており、そういう意味では同一線上にあるとも言える。

- *1 :

- 2011年の東日本大震災でのHONDAインターナビの取り組み。救援物資を運搬したくても東北のほぼすべての道路が走行不能になる中、実際に走行されている道・復旧されていく道を地図上にリアルタイムでマッピングしていくことで被災者の救済に役立てた。2012年、最も革新的な広告に送られるカンヌライオンズ チタニウムでグランプリを受賞しただけでなく、その後、広告のメインストリームの一つとなるデータビジュアライゼーションというカテゴリを作り出した事例でもある。

技術の更新のために記録され続けたデータが、企業の思いを伝えるためのフィールドにおいて新たな姿を現したのは自身も予想してはいなかったことだろう。パンデミックにより人類が危機に陥ったことを機に、テクノロジーの進化は近年目覚ましく、数年分の研究開発が一気に進んだともいわれる。そして、記録・アーカイブされたデータが最新テクノロジーで可視化されたり、また急速進化したAIを経て、既存データから未来を見通すというトライアルが重ねられている。私たちに新たな体験をもたらす機会が増えた現状には、ワクワクするばかりだ。しかし、先に触れたChatGPTなどの生成AIも、求める正解への近道ではあるものの、たどり着くゴールが常に同じというのも素っ気なく感じるのはなぜだろうか。「追想」「追憶」など人の感情に影響され、その思いの強さによって同じ事象が百人百様のものとして存在することが、創造性にもつながるのではなかろうか。データ、あるいはデジタルという領域でばかり話が進むとすれば、答えは画一化され、多様性というものも薄れていってしまう気がしてならない。

テクノロジーに期待するあまり、それありきのコミュニケーションだけを採用していては、これまでの想像をなぞるだけで大きな化学変化は起きづらいのかもしれない。宇宙旅行、空飛ぶクルマ、AIが自意識を持ち勝手に動き出すなどなど、子どもの頃に夢物語として映画や小説の世界で見聞きしてきたことは、少しばかりスピード感が緩みながらも着実にその世界を実現しつつある。それは一昔前の夢物語ではあるが、現在の夢物語とは異なり、その定義さえもが古びてきているのではないか。そのとき感じたきらびやかな未来とは異なる、なんだかギスギスした、虚無感を含む鈍色の未来。

一方で未来ばかりを追い求める目線から離れ、過去に思いをはせる視座に重きをおく人々も増えている気がする。危うげな未来を妄想するのではなく、「歴史は繰り返す」の言葉通り、過去を見つめて未来を知るというもう一つの解。それはまた、未来へ向かって勝手にどんどんと歩を進める世の中に一生懸命付いていこうとする自分に疲れ果て、少しばかり立ち止まり、過去を振り返るなど、その足跡を確認したいという想いでもあるだろう。自分の内面に目を向けようとするノスタルジー、古き良きゆったりした時間の流れを楽しみたいという欲求が反動として出てきているとも言えそうだ。

とはいえ、私たちもデジタルテクノロジーをディスっているわけではない。2023年のカンヌライオンズでも、AIを絡めてアプローチするキャンペーンが数多く見られた。ただし、よくニュースで目にするような「AIで広告生成」といったものではなく、あくまでもキャンペーン構築の中での適材適所でAIをワークさせている、という類のものだ。ChatGPTなど私たちがいま手軽に使えるAI用途として、各所に散らばる様々なデータをとりまとめる機能は自身の作業ステップ上での活用イメージも持ちやすいだろう。現場でもすぐに真似できそうないくつかの事例を見てみよう。

まずはカンヌライオンズCreative DATE部門などでグランプリを受賞したベルギーのビールメーカー、ステラ・アルトワが実施した「The Artois Probability」だ。

The Artois Probability

ステラ・アルトワは、人類史上最も古いビールブランドのひとつで、その歴史は1366年にまで遡る。このキャンペーンでは、ゴッホをはじめとする、誰もが見たことがあるであろう「歴史的絵画に描かれたビール」が実際にステラ・アルトワである確率を様々なデータを用いてAIに算出させ、広告として展開している。

まず、ベルギーにあるステラ・アルトワのオリジナル醸造所、あるいは周辺芸術の歴史に関するリサーチを通じて、同時代に描かれた絵画の中のビールと思わしきものが同社のものであるかどうかの確率を計算するAIモデルを作成。具体的には、様々な歴史的絵画内のビールの容器、色合い、地域などのデータを整理し、ステラ・アルトワブランドの歴史データと掛け合わせ、そのマッチング度合いを明らかにしている。この仕組みを聞いただけでも、系譜を辿り、自身のアイデンティティーを探す知的探検のようでワクワクする。意外に自身と関係ない系譜であっても、なにか秘密や意外性があるのではないかと興味が湧くから、おもしろいものだ。

これらのプロセスを通じて候補として発見された絵画を集め、まずはアルゼンチン・ブエノスアイレスのベラス・アルテス国立美術館で展覧会を開催する。各絵画を鑑賞する際に、来場者は専用のモバイルアプリで絵画をスキャンし、その合致確率がどのように計算されたかを知ることができる。来場者にとっては、その背景理論がまた推理小説の解き明かしのように愉しめる仕組みになっている。そして歴史上、このステラ・アルトワがしっかりと根付き、人々に愛されていたという印象を記憶に残そうという作戦なのだ。キャンペーンはもちろん美術館だけに閉じず、屋外広告や雑誌広告に派生させ、各種ソーシャルメディアでも拡散されたため、その情報は十分に認知された。従来のキャンペーンに比べて、そのリーチは140%増加、また728万インプレッションのPR効果をブランドにもたらしている。

これが単にブランド側の勝手な言い分としてアピールされたら、そのデータ自体の真偽が怪しくも思われる。しかし、あえてAIという第三者的な存在にその判断を委ね、算出したデータを客観的に提示するスキームは見事だ。「だってAIが言ってるし…」と言い訳ができるし、そもそも歴史的・学術的に証明しなくてはならない内容でもない。もちろん、そういった分析結果がでるようなAIへの投げ掛けというところも、かなり分析された施策だろう。とはいえ、生真面目な物言いでなく、少し緩めの、言わば暇つぶし雑学的な側面ももっており、逆に言えば世間話的に口の端に乗りやすいところがよいのだろう。また企業としての歴史感を伝えることにも一役買っており、複数の目的が融合された秀逸なキャンペーンと感じる。

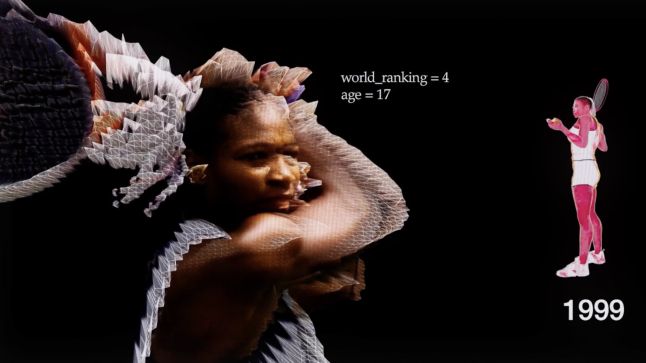

もう一つはNIKEの「Never Done Evolving feat Serena」だ。

Never Done Evolving feat Serena

2022年8月9日、セリーナ・ウィリアムズがテニス界からの引退を発表した。彼女のキャリアの大半を支えたブランドであるNikeはセリーナ研究という形のオマージュにし、引退のわずか2日後に「Never Done Evolving feat Serena」として発表した。かつての名テニスプレーヤーに敬意を表しつつ、若い世代にインスピレーションを与え、20年以上にわたり史上最強であり続けた彼女の秘密を明らかにし共有すること、それが「Never Done Evolving feat Serena」でNikeが掲げた目標である。

ここではセリーナのキャリアを通じた公式大会の全データと映像を分析、機械学習によって各時代のプレースタイルをモデル化し、これまでで最も正確な歴代のセリーナそれぞれのアバターを作成。そしてこのデータをスタンフォード大学が開発した、テニスの試合をリアルに再現するAIシステム「Vid2Player」の技術と融合させた。これにより、各年代における13万以上のセリーナのゲームが生成できるようになっている。ちなみに、このVid2PlayerはAIが動画データで検証することで、プレイヤーの位置やショットの選択などもモデル化でき、実際に対戦したことのない選手との試合もシミュレーションできるというもの。そして、その結果をYouTube上のライブバーチャルマッチとして披露したのだ。

その試合に出場したのは、彼女が初めてグランドスラムを制した17歳のセリーナ。そして対戦相手として登場したのは、23回目のグランドスラムを制した年齢35歳のセリーナ。このYouTube上のライブバーチャルマッチは、他のNikeのコンテンツと比較してオーガニックビューが1082%増加、YouTubeにおけるNikeのオーガニック再生回数の記録を塗り替えるなど大きな話題になった。さらに、この研究データはNikeの製品の技術向上やスポーツ全般にわたるアスリートのパフォーマンス向上にも活用されている。

ここまで紹介したそれぞれの事例では、個々の人々の心の中にあるイメージの多様性を意識しつつも、そのよりどころとしての自社製品(およびブランド)の存在を介在させ、その関係性の明示に成功していることが分かる。そこには、デジタルによるゼロイチの判断、有りか無しかといったソリッドな考え方ではない、人の多様性に寄り添う現代的配慮のようなものが感じられてならない。これまでのコミュニケーションアプローチは大多数の人に受け入れられるだろう汎用的な表現に留意しつつ、結局それが受け入れられるか否かは運任せなところがあったのではなかろうか。本章では、小さくともそれぞれのターゲットとの接点を見つけ出し、薄くともなにかしらの関係性を紡ごうとする企業側の努力が伝わってくる。そしてそれはまさに、最新のコミュニケーションメソッドを実践しているものなのだ。

冒頭述べた「追想」「追憶」は、自身が経たさまざまな体験をどの基準で評価し、その記憶に留めてきたかという道しるべとも言える。しかしそれは出来事の全てが記憶されたわけでなく、なにを記憶として残したかはその人々の嗜好に沿っており、それは感性にも近い。自分と相手の中に眠る共通のシーンを思い浮かべながら、相手の記憶を呼び起こすような体験を通じて、そこに共通項が見いだせたとしたら、それはまた新たな価値ある出会いとなるはずだ。そして、ここで取り上げた事例のように心に染み入るストーリーを共有できれば、それは忘れ難い記憶として人々の「追想」「追憶」を上塗りし、また誰かに語り継がれていくかもしれない。

かつて『人に歴史あり』(テレビ東京)というテレビ番組があったが、企業にも歴史があり、そしてそれは間違いなく人および社会と共生してきたわけで、そこに同じく共通の記憶を創ってきた。まずは、自社が持つ過去の資産や自分たちがこれまで送り出している商品、サービスなどが人々にどのような記憶を残すことができたのか。それを再確認し、併走してきたであろうその道筋を改めて顧みることで自らが社会に果たしてきた役割を知り、それを起点に新たなコミュニケーションを創りだしてみるのも一考だろう。

ESTEEM

ESTEEM

ESTEEM

ESTEEM

ESTEEM

NEXT CHAPTER

相手を「尊重」してこそ、

その真意に辿り着くことができる。