ARTIFICE

コミュニケーションの

ラストワンマイルを接着する「技巧」。

「アカンサス」の日本語名は「葉薊(ハアザミ)」で、日本では少しなじみが薄いようだが、原産地である地中海沿岸、その中でもギリシャでは国花に指定されるほど愛されている。花期に花茎を長く伸ばし、花を穂状に密につけるが、幾重にも重なる紫色の萼(がく)と白い花弁のコントラストがとても魅力的だ。また濃緑色で光沢のある大きな葉の形状が美しく、建築やつぼなどの装飾柄としてもよく用いられている。暑さ、寒さに強く、野にも自生するくらいの丈夫さに加え、背の高さは大きなものになると150cmにも成長し、その存在感を強く放つ。先の通り、アカンサスの葉が古代ギリシャ建築の柱装飾のモチーフになっているのは有名で、その花言葉は「芸術」や「技巧」とされている。

一方で属名の学名「Acanthus(アカンサス)」は、ギリシャ語の「akantha(とげ)」が語源であり、葉先が鋭くとがった種があることにちなむという。なるほど、「技巧」という言葉にも美しさのみならず、チクリと一刺しするようなエッジーなアプローチが含まれていることも多いなとついつい想像したりもする。ギリシャ建築も当初は必要最低限の材料から始まった建築物だったはずだが、彫刻をはじめとする工夫が施され、さらにそこにさまざまな意味や価値が付与されつつ、その巧みさが評価され時代を超えて多くの人を魅了していることからすれば、さまざまなレイヤー、多様な嗜好(しこう)を持つ人々の関心を集めるためのヒントがここに隠されているのかもしれない。

本書が目指す「新たな出会いをつくる」ためには、この「技巧」は、非常に重要な要素の一つでもある。偶発的な出会いはこの情報化社会ではなかなか望めず、また人々はソーシャルメディア上で自身のリア充を表現するのに頭がいっぱいだ。出会いのチャンスが少ないとなれば、自ずとそのチャンスを最大限に活かすための事前準備が最重要になってくる。出会った後のフォローでは、それを補えないのだ。そこで相手にどう巧みにアプローチしていくかの緻密な設計が必要とされる。

アプローチされる側においても、ソーシャルメディアの浸透を背景にしたこの情報氾濫時代において、どの情報に向き合うべきなのか、その判断は非常に難しくなってきている。他章で触れているフェイクニュースしかり、正しい情報を取捨選択し向き合わねば、その後の自身の行動およびその結果に多大なマイナス影響を及ぼしかねないからとても慎重だ。そこで再び重要性を高めているのが、コミュニケーション業界で最もトラディショナルな手法である「アート&コピー」であり、すなわちアートディレクターとコピーライターによる広告の原点的なアプローチ方法のアップデートなのだ。

ただし、この情報洪水の時代ではいかに素晴らしいコピーを書き上げても、あるいは情感に強く訴えかける強力なクリエイティブのCMを大量に流したとしても、かつてのように次の日には大多数に知れ渡っていることなどほぼないのも事実だ。伝えたいことをいかに気の利いた言葉で、また見栄えよく表現するかという競争から、いかにその背景にある物語を伝え、感情を揺り動かすことができるのかという、より深層へのメッセージ力が求められるのが現代なのだ。言葉遊びで振り向かせる、先端技術を使用し関心を高めるといった従来パターンの差別化を目指しても、それさえも巷に溢れ、手法としてもはやコモディティ化している。真に心に突き刺さる訴えだけが情報の波の中でしっかりと根を張り、その姿を維持・存在し得る。「技巧」という言葉の定義も、テクニックというレイヤーではなく、「人のココロを動かす」ノウハウという意味合いで捉えるべきだろう。ギリシャ建築の魅力ではないが、その紋様が美しいとか、巨大な石柱の迫力を褒めるだけではその魅力は腑に落ちないし、語り継ぐにも浅薄過ぎるだろう。そこに「どんな人が、どんな目的で」その技巧を駆使したのか、さらに言えば「創作の動機となった思いや背景」などを含めて伝わるからこそ、その魅力は深く理解されていくのだ。

これより紹介する事例は、まさに主体者が強い思いを抱いていたり、置かれた背景や課題がユニークであるものの、それらを振りかざして「俺の思いを聞けー!」と一方的に社会に対して叫んでいるわけではない。その伝えたい思いの核となる部分を決してブレさせぬよう、そして受け手の感情を揺さぶるような形に創意工夫を通じて構築されたメッセージが強い影響を生み出している好例、いわばアート&コピーの発展形とも言えるものである。そのメッセージは人々の気持ちにしっかりと入り込み、考えさせ、これまでの価値観の転換にまでつながっている。最初の事例は、「#flutwein - our worst vintage」だ。

#flutwein - our worst vintage

通称「赤ワインの楽園」で、その悲劇は起きた。ドイツでも有名な赤ワイン生産地であるアール地方は2021年夏、壊滅的な洪水に襲われ、家、企業、橋、道路、コミュニティー全体が流されてしまったのだ。ワイナリーもその被害を免れず、46以上のワイナリーが、施設、セラー、ワイン樽、機械、そして何ヘクタールものブドウ畑を失うこととなった。わずかに残されたのは、泥と土で汚れた、市場には到底出荷できないであろう20万本ものワインだけ。生産者はいちるの望みを懸けて、これを「flutwein(泥まみれのワイン)」と名付け、産地復興のためのクラウドファンディングで販売。すると、その汚れたワインは、生産者コミュニティーの連帯と支援、そして震災のシンボルへと昇華したのである。その特異な見た目が、ワインメーカーが直面する経済的な災難を世の中に広くわかりやすく知らせるきっかけとなり、その支援の声は徐々に高まっていった。10億以上のメディアインプレッションを通じて、この20万本のワインは、およそ5万人の支援者により完売している。

あらがいようのない自然災害により、徹底的な破壊に見舞われた人々の喪失感はいかほどのものか。しかし諦めることなく、前を向き、現状打破を図るその勇気に、社会が賛同の目を向けてくれたわけだ。普通に考えれば、この泥だらけのワイン、いわば「映えない」ボトルは、受け取り手に「汚い」「価値がない」と思われても仕方のないものだろう。ただ見方を変えれば、そのような災害を乗り越え生き残ったワインであり、また背負ったストーリーによって単なるモノ以上の価値を生み出しているのだ。決してお涙ちょうだいのアピールではなく、自然とそのストーリーが人々の感情を揺さぶり、新たな価値を彼らの中で醸成したわけだ。

また、その泥まみれのボトルデザインさえもが、唯一無二の存在として評価されるに至っている。荒々しい泥との対比が美しい、洗練されたデザインとして認められたことで鋭くアイコニックになったワインボトルには、デザイン的な価値も付加されたのだ。特にデザインにこだわりがある、先端の考えを持つインフルエンシャルな人々を筆頭に、このワインは話題となった。その市場価値も45倍まで膨れ上がり、最終的に440万ユーロの寄付を集めるに至っている。「手に入れることで復興支援の姿勢を表明できるアイテム」であることはもちろんだが、「自らの洗練された価値観を可視化させるアイテム」という自己表現にもつながるものとして固有のポジションを獲得している。

ちなみに日本の皆様なら、このような施策をどこかでお聞き及びではなかろうか。2018年夏に日本各所を襲った豪雨災害を受け、被災地の山口県・旭酒造が廃棄されるはずの日本酒を「復興酒」として売り出したことがあった。こちらも58万本が購買され、結果1本あたり200円を充てた義援金は、総額1億1600万円を生み出した。これからも同様のアプローチは各所で実行されるであろうが、それは単なる二番煎じにはならないはずだ。

この事例の通り、災害による苦境にある人々への救済というストーリーはどこにでもあり得るもの。そこになぜ人々が思いを寄せるかといえば、いつ自分やその周辺に降りかかってくるやもしれない出来事だからなのだ。そこに自分を置き換え、自分だったら何を感じ、何をするのか、それがナラティブであり、今の時代においてはコミュニケーションの軸となる。だからこの支援活動も、困っているから寄付しようという短絡的な行動のみならず、苦境の情報をシェアしたり、泥だらけのボトルを評価したりと多様な行動がそこから生まれたわけだ。ナラティブから発生するさまざまな価値観が、人々に考えさせ、会話させ、既存の慣習を打ち破り、ニュールール、ニューノーマルを生み出していくプロセスを、ここに顕著に見ることができる。

さて、「汚いのに価値がある?!」のようなインバース(逆説)的な訴求は、人々の興味関心を引く上でもインパクトを生み出すが、次の事例では相手の敵対的な行動を逆手に取り、彼らを自分たちの仲間にしてしまうというユニークなからくりが秀逸な「Go Back To Africa」を紹介したい。

Go Back To Africa

1525年から1866年の間に、1250万人以上のアフリカの人々がコミュニティーから連れ去られ、奴隷として労働をさせられた歴史を私たちは忘れてはいけない。しかし、今日でも「Go Back To Africa」といった人種差別的な言葉が、ソーシャル・プラットフォーム上で3分ごとに使用されるなど、抑圧体制は続いている。そんな差別用語が、ブラック・コミュニティーをサポートする真逆の言葉として生まれ変わったら素敵ではないだろうか?

ブラック・コミュニティー向けの旅行ブランド、Black & Abroad(ブラック&アブロード)が行った施策は、まさに敵を味方に変えてしまう痛快なものであった。

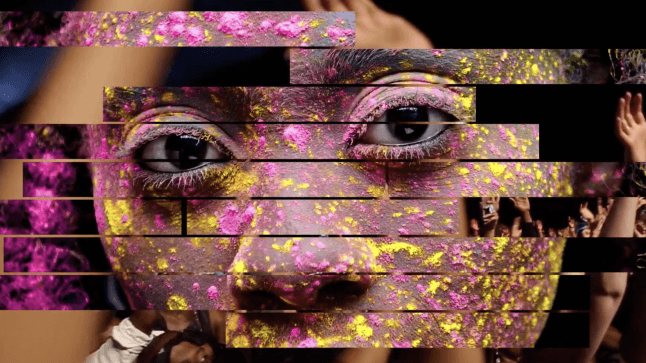

「Go Back To Africa」というヘイトワードのツイート(旧Twitter)をアルゴリズムで検知すると、その差別的な文章部分のみを黒塗りにし、それらの背景にアフリカの雄大な景色を添えて公式アカウントで再投稿する。つまりは、敵がヘイトスピーチという名の攻撃をすればするほど、その機会を捉えてアフリカ旅行を人々にポジティブに促す仕組みになっているのだ。おまけにそれらの画像には黒人自身がアフリカ旅行を楽しむ写真が多用されており、旅行=白人のものというまん延する偏見にも切り込む役割を果たした。

実はこのキャンペーンでは、これらの差別を是正することを第一義の目的にしていない。そもそも旅行会社のマーケティング課題として、旅行先としてアフリカをターゲットにアピールする際に、二つの重要な障壁があり、これを打破したいという目的があったのだ。一つ目は、「アフリカは危険で好ましくない旅行先であるという誤解が広まっていること」、そして二つ目が「商業的な旅行イメージの中に黒人旅行者の姿がないこと」だ。これらの課題を解決しつつ、さらには自社のミッションとして、「現代の黒人旅行者のための、世界体験を再定義するリーダーとしての地位を強化する」ことを目指している。

そこでトライされたのが、「Go Back To Africa」というワードの再利用だったのだ。この言葉を使うことは諸刃の剣でもある。すでに相当なネガティブイメージがまとわりついていたが、それを逆手にとって情報を拡散し、ユーモアを介してそれにまつわる会話を生み出している。まるで合気道のように相手の力を利用し、頻出するヘイトワードの機会を大きなパワーへと転換する。ネガティブではあるが、感情のこもった投稿だからこそ、それは威力を持って拡散するわけだが、それを使用するのは極めて勇気の要る決断だろう。しかし、そのくらいの気概で行うからこそ、黒人コミュニティーに対してもその姿勢を誇示できるし、さらにその半面でヘイトワードの一掃をも果たす、とても緻密な戦略なのだ。

成果も素晴らしく、ブランド構築においてはブランド認知度が315%向上、ブランド検索も2倍になっている。またマーケティング的にはBlack & Abroad社主催のアフリカ旅行予約への関心が60%増加、視聴者の88%がアフリカ訪問への関心が高まったと回答している。さらに差別に対する意識転換においては、89%の視聴者が、このキャンペーンを通じて「Go Back To Africa」というワードに対する嫌悪感が軽減されたとし、52%がこの言葉は「希望」や「力」になると感じている。まさにヘイトワードが一転して、ポジティブなイメージに置き換わるという素晴らしい状況となっている。ブラック・コミュニティーにおいてもこのキャンペーンに対する反応はほぼ満場一致でポジティブで、最も多い反応は「「Dope!(最高)」だというから痛快だ。

冒頭でも述べたが、本施策に限らず、創意の発端となった主体者の思い(怒りや疑問、悲しみ、不満)が強ければ強いほど、工夫としてのアウトプットがパワーを持つ傾向にある。理想とする世界と現実とのギャップが大きい場合、アイデアにおけるジャンプ力が必要になるからだろうが、そのギャップは大抵の人々から見過ごされたり、無きものとして扱われたりしていることが幾つかの事例を見るだけでも分かる。たまった膿(うみ)にメスを入れると、ひどい出血や後遺症を伴うため、その施術には高度なテクニックが必要なように、施策においてもここが腕の見せどころだろう。美しいアフリカの大自然や、それを享受する人々の雄大さを表した情緒的なクリエイティブでありながらも、そこへ導く導線として緻密なアルゴリズムが設計されており、ここは極めて理性的だというギャップも、この施策が魅力的である理由の一つだ。

日本では“臭いものにはふたを”と昔から言い伝えられ、なんとか隠すことに注力する。しかし、世界の事例が教えてくれることは、この臭いもの(怒りや悲しみ、敵)にこそ創意工夫を携えて立ち向かわんとする喜々とした姿勢と、それが発揮するエネルギーの強さだ。

先の事例はどちらも臭いものにふたをせず、デザイン的に価値あるものに変換する、アルゴリズムを使ってポジティブワードに変換することで、その本来のパワーを削ぐことなくうまく流用している。それはまるで相手から向けられたネガティブな言葉を捉えてアレンジし、突き返すラップバトルのようなものであり、さらに相手のフィールドで自分の言いたいことを言い放つスキルとも言える。

同様のスキルを存分に発揮し、相手方の振る舞いに対し、またも合気道的な立ち合いで逆転劇を引き起こしたケースを、さらに見ていこう。

「裸体の芸術作品はポルノだ」という相手の売り言葉(規制/検閲)を逆手にとり、相手が警戒しないフィールドで自分たちの主張を鮮やかに言い返したのが、Vienna Tourist Boardが仕掛けた「Vienna strips on OnlyFans」だ。

VIENNA strips on OnlyFans

世界を代表する芸術作品の故郷であるウィーンは、100年前に数々の芸術家たちが表現の自由のために戦った地でもある。そしてその100年後の現代、FacebookとInstagramのアルゴリズムがウィーンの芸術作品に「ポルノ」というレッテルを貼り、BAN(ソーシャルメディアのアカウントの強制閉鎖)してしまうという事態が起きていた。ウィーン観光局のソーシャルメディアのアカウントはブロックされ、投稿は削除された。自国の財産であるこれら芸術作品の威信を懸けて、彼らはその価値を世の中に再認識させる必要があった。そこで、このアルゴリズム検閲に抗議するため、「ポルノ」と認定された芸術作品をサブスクリプション・プラットフォーム「OnlyFans」で公開。驚くべきことに、これはポルノコンテンツの掲載を許可しているプラットフォームである。この大胆な抗議行動に対し、世界中で2500の記事が作成され、7億3000万人以上に認知され大きな議論を巻き起こした。

大手ソーシャルメディアのアルゴリズムによって、このように芸術作品がポルノとして検閲に引っかかってしまうといったバグは数多い。女性の乳がん発見のための検査動画が、同じく検閲に引っかかってしまうことから、男性の乳房で代替した動画に置き換えた事例*1も過去にはあった。テクノロジーは、時に本来の意図を外れて、行き過ぎた行動を取ることがここでもうかがえる。便利さや、楽しさに慣れ親しむうち、その違和感を持つラインをいつの間にか越えてしまっているのだ。

- *1 :

- 乳がんの早期発見を啓発する非営利団体・MACMAが制作した、乳がんのセルフチェックのハウツー動画。FacebookやInstagramでは、女性が胸を露出している画像やヌード画像を投稿することが制限されていることから男性モデルを起用、女性の手で男性の胸を触診する動画を制作した。肥満体型の男性の胸は、英語で「Man Boobs(Boobsは胸を意味するスラング)」と言う。SNS上で過去最多のシェアを獲得した乳がんセルフチェック動画になっただけでなく、SNS上の検閲ポリシー論争まで引き起こすこととなった。

この事例も、そんな状況を教えてくれるきっかけとなるかもしれない。テクノロジーが芸術を理解できるのか、人間の美的感覚、芸術性をどんな基準で評価しているのかは甚だ疑問だ。本施策で採られた創意工夫は「目には目を、バグにはバグを」とでも言おうか。相手(アルゴリズム)の判断はある種のバグであると捉え、ならばこちらも芸術作品を場違いな「OnlyFans」に展覧する、というバグをもって対抗するという、全く新しい試みだ。その違和感の対比をもって、人々に考えさせ、対話させるきっかけを与えている。これもナラティブ。

そしてヌード作品含め、芸術作品への確固たるリスペクトが無ければ生まれないアクションでもあろう。一方の「OnlyFans」ユーザーにおいても、この出来事は話題となったはずだ。自身が「OnlyFans」のコンテンツを楽しんでいる際に、いきなり高尚な芸術作品を擁するコンテンツチャンネルが出現したらどう思うだろうか?その奇抜さに思わず説明を読み込んでしまう人も多かっただろう。そしてその違和感から自身に理解を促し、その問題についての知識がもたらされるのだ。そんな違和感をさまざまな人に与え新たな接点を紡ぐことが、まさにここでは達成されている。そしてさすがと思わせるのが、政府機関が18禁のサイトにアカウントを作成したというまさかのアクション。覚悟を持たずば踏み出せないところだが、これにより「なぜ政府がそんなことを⁉」と主体者の思い・意図を探りたくなる。人の心理をもうまく突き、話題化に貢献したポイントとも言える。

さて、一般の人々さえもが自由に行使・共有できるデジタル技術の汎用性はピークにあり、差別化するための勝負ポイントは「主体者の動機となった思いや背景」がいかにそこに付与できるかだ、と述べてきた。しかし矛盾するようだが、思いを持っていさえすれば、人々が「いいね!」を押してくれるワケではないことも、今回のこのプロジェクトの制作にあたって、事前に実施した100を超えるNPOへのアンケート結果から明確な課題として挙がっている。

「主体者の動機となった思いや背景」はあれど、「どう伝えていくか・どう支援者と出会うか」は並行して考えなくてはならない課題であり、そこにも創意工夫が必要なのだ。創意工夫は、なにも特別な能力を持つ者だけができるものではない。ほんの少し、その視点をこれまでとズラしてみることで見えてくることもある。自分は普通の視点だから、と諦めないでほしい。むしろ今は、その普通人の感覚を維持できるかどうかこそが大切で、その正しい目で“世の中全般の興味・関心”と“自らの思い”の接点を見つけることが大切になっている。

ただし、「普通の感覚」でさえ、時代によって変化することを忘れてはならない。ロングセラー商品が、その時代の嗜好に沿って、消費者の知らないところでちょっとずつ味を変えているのはご承知の通りだ。小さいながらも価値の転換は常に起きている。情報が相手に届いた瞬間、その接点から人々において展開されるアクションにおいて、「自分だったらどう思うか」を自問自答すれば、自ずと打ち手が見えてくるはずだ。そしてそれが、正しき「創意工夫」となっているはずなのだ。決して、今まで誰も思いつかなかったことを考え出し、それを行うための素晴らしいエグゼキューションを考え出さねばと、重く考えないでほしい。こんなことや、こんなものあったら嬉しいよね、面白いよねといった普段の会話から生み出されたのが、ハイネケンが仕掛けたキャンペーン「The Closer」。前の例に比べると、少しふざけたユルい感じではあるが見てみよう。

The Closer

これは、パンデミック後のリモートワークでの働き過ぎに警鐘を鳴らす、ビール会社ならではのコミュニケーションである。リモートワークで柔軟な働き方ができると思いきや、世界中のデータを見ると、メールやメッセンジャーなどの仕事用アプリケーションを介して、人々は週に7.6時間もの無給残業をしている、かつ10人中7人が、勤務時間外に仕事のメッセージに返信しているということが判明したのだ。

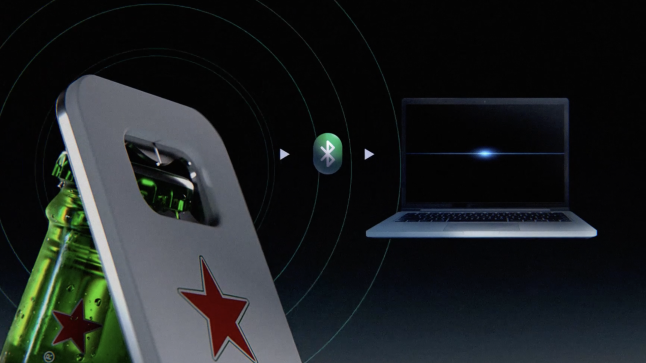

「人々が集まれば人生はより良いものになると信じるブランド」であるハイネケンのアイデアは、仕事の切り上げるのは思ったより簡単だということを人々に思い出させること。仕事終わりの儀式としてビールの栓を開けると、仕事で使っているPCが自動的に強制終了するBluetooth搭載の栓抜き「The Closer」を開発、世界で配布した。プロモーション映像では、この栓抜きを持つ主人公の周囲にいる同僚のPCさえ一緒にシャットダウンしてしまい、オフィスが混乱する。そのシチュエーションがもし自分に起こったら困り果てるだろうが、これは見ていて痛快だ。

「The Closer」や映像自体はいい意味で実におバカであるが、この映像の目的は「本デバイスが過重労働の解決策である」と人々に信じさせることではない。今の時代、常に人々の心にあり続ける「働かなければならない」というプレッシャーそのものが馬鹿げていること。そして、仕事からログオフして友人との集まりを優先するべきであることを、人々に思い起こしてもらうための課題提示なのだ。つまりオールウェイズオンの仕事文化という、未だはびこる世界共通のトレンド(hustle culture)に対して、人々の価値を転換することであった。

テクノロジーによって時間的、物理的障害がなく、仕事がかつてないほど日常生活に浸透・融合している現在だが、そのテクノロジー環境に浸ってしまえば以前当たり前だった仕事漬けの生活に戻ってしまう。ワークライフバランスが問われる中、人々はそれに留意するよう気をつけているし、またそれを達成できていると考える人も多い。しかし、環境的にはそれが逆転しているのが現状だ。しかしきっかけさえあれば、人間は思っているよりも簡単に仕事を切り上げることができるはずだし、またその方が人生はより良いものになるはず。そのブランド思想を、ハイネケンは本デバイスを通じてメッセージしている。

「The Closer」は、115カ国で1万2000個が生産。購入のインセンティブ・抽選の賞品・超限定版のプレゼントなど、リージョンごとに異なる戦略で配布され、多くのアーンド・メディアを通じて世界中の2億人の人々にリーチした。その結果、ハイネケンがワークライフバランスの話題に真剣に取り組む存在として、世間でその地位を獲得するのに貢献した。

本キャンペーンで特にZ世代にウケが良かったのが、このユルい表現。アルコール離れが進む若年層との接点づくりを狙っての設計も、ハイネケンが当初から目論んでいたことは明らかである。また社会的ムーブメントを引き起こしたかに見えるこのガジェットだが、実際の「The Closer」は日本でいうクローズドキャンペーンの景品なのだ。その景品に対して創意工夫を凝らし、誰もが抱える労働問題やブランドメッセージに落とし込むことで、ハイネケンを飲料メーカーにおける労働問題の第一人者のポジションに押し上げたのだから、そのレバレッジはスゴい。日本でも景品ベタ付けキャンペーンはいまだ健在だが、「こんなのもらったらうれしいかな?」という純粋なオマケで終わらせるのはもったいない。人々とのあらゆる接点で自社のポリシーを伝えるきかっけとなるこのアイデアは、コーポレートコミュニケーションとマーケティングを融合したいと考えている企業の意向とも合致しており、次回のインセンティブ考案のときに企業の思いのまぶし方など一度熟考してみるのも悪くないだろう。

価値転換という観点から、最後に過去の事例をいくつか紹介しよう。

昔ながらの商品イメージを大きく変えた成功事例が、P&Gの男性用入浴商品である「Old Spice」シリーズだ。このカテゴリーではユニリーバが市場を席巻しており、「Old Spice」はシニア向け商品のイメージが強く、大きなイメージ転換が望まれていた。

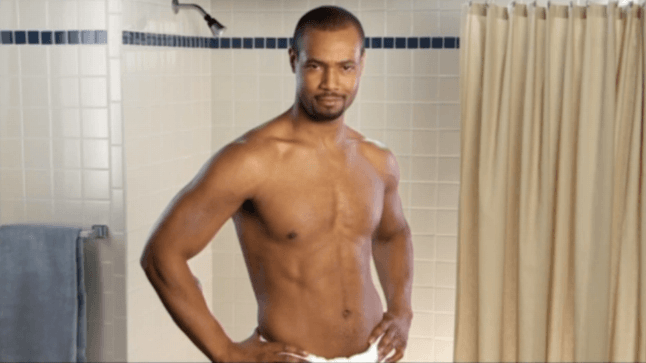

1934年設立のシュルトン社によって製造・販売された「Old Spice」は、当初は女性向け商品であったが、1938年に男性用商品も発売されている。まさに老舗ブランドというやつだ。しかし 1990年にP&G社に買収され、新たな市場拡大に向けて歩を進めようとしたものの、すでに市場はユニリーバの若者向けブランド「AXE(アックス)」に支配されており、12~24歳という主要ターゲットも独占されていた。市場縮小の理由は、「Old Spice」の古くさいイメージによるもの。そこで2010年、スーパーボウルのタイミングで、大きなイメージ転換のためのCMを放映する。それが元 NFL スターのイザイア・ムスタファを「Old Spice Guy」としてキャストしたCM「The Man Your Man Could Smell Like」だ。

The Man Your Man Could Smell Like

今となっては、そのステレオタイプなアピールの仕方は受け入れ難い部分もあるだろう。映像を見ると、わずか30秒の中にすさまじいほどのワードと映像ギミックが詰め込まれており、確かに1秒たりとも目を離せない展開となっている。しかし、これはただのユーモア広告ではない。男性用商品のCMといえば通常は男性に向けてメッセージするわけだが、彼がアピールしている対象は男性ではなく、その隣に位置する女性なのだ。このキャンペーンではメインターゲット周辺の、当該製品の購買に関して影響力を持つ層に間接的にアプローチするというやり方や、競合商品であるAXEといかに異なるポジショニングを構築するかという戦略が各所に盛り込まれており、マーケティング的にもかなり計算されている。もちろんCM内容自体は出演タレント ムスタファのビジュアルの強さ、あるいは最後に掲出されるタグラインの強さなどによって威力を増しているが、技巧を超えた周辺戦略の一体感を感じさせる抜群の出来といえる。

Old Spice (2011)

ここで気を良くしたのか、P&Gは翌年以降もムスタファ演じる「Old Spice Guy」と呼ばれるキャラクターの起用を継続。2011年には、ファンの質問やツイートに対して、Old Spice Guyが個人的に全てに回答する動画が制作され、ソーシャルメディアを通じて投稿された。しかもリアルタイムでその回答映像が撮影され投稿されるという離れ業で、その数なんと2.5日間で186本という途方もない対応をしている。ちなみに、この仕組みは2004年に話題となったバーガーキングの「The Subservient Chicken(何でも言うことを聞く鶏)」*2のアップデート版とも言えるもの。ソーシャルメディアを活用し、よりインタラクティブ性を持たせるなど、当時サブサーバントチキンが評価されたポイントを最先端に置きかえ実施している。成果はすさまじく、3億人もの消費者からのオンラインでのメンション、Twitterフォロワー数2700%増加、オウンドサイトへの回遊率300%上昇、1週間以内のYouTube視聴数4000万回などを記録している。

- *2 :

- 個々の生活者とオンラインを通じて個別に語り合う仕組みの元祖。当時流行っていたsex.camという覗き見ショーのパロディーで、オンラインを通じてWebカメラの前にいる鶏(鶏のコスプレをした人)にリクエストすると鶏はその通りにパフォーマンスをしてくれる。踊れと言われれば踊り、歌えと言われれば歌い、その仕草がユーモラスでウケた。そして、そのキャラクターは一気に4億弱のアクセスを背景に、キャラクターとして独り立ち。テレビの番組などにも出演をするなど、キャンペーンの枠を抜け出して、勝手に自走し始めた。ブランドにとっては放置しておいても勝手に宣伝してくれる存在として、その後10年近くにわたり、この愛すべきキャラクターはキャンペーンの顔となった。

さらに2018年には、ムスタファ演じる「Old Spice Guy」がP&Gの別ブランドの広告「It's Another Tide Ad」にも登場。こちらも前年のバーガーキングが展開したハック手法を応用、CMを超えたキャラクターとして育ったムスタファを他所で登場させる演出で話題を拡大している。古典的なCMから始まり、リアルタイムレスポンス、ハックと時代に応じて、最初に構築したインパクトをうまく踏襲・進化・拡張させている好例だろう。これらをぶっ飛んだ面白施策と片付けてしまえばそれまでだが、その背景には緻密な計算が積み重なっている。また以前に展開されたアイデアであっても、時代に合わせて磨き上げることで、再度大きな効果を上げることが、この施策によって証明されている。それを見ると、時代を経ても人間の感じ方は大きくズレるものではない。相手の体温を感じるコミュニケーションに心を動かされる、そんな人間の本質を、Old Spiceは教えてくれる。

もう1つは、スウェーデンのスーパーマーケット「COOP」が2016年に実施した「The Organic Effect」である。こちらは、最近よく耳にする「N=1マーケティング」を使って大きな成果をあげた事例だ。

The Organic Effect

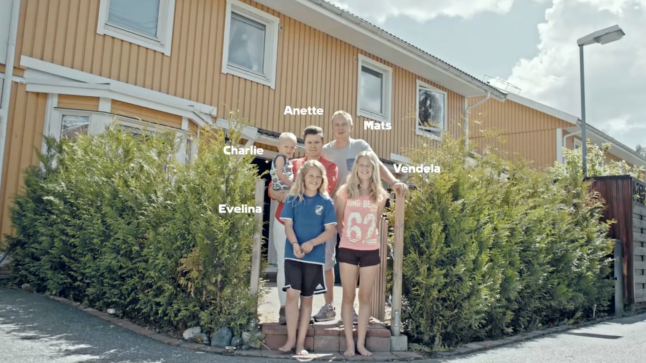

これは、ある家族が2週間にわたって完全オーガニックフードで生活するという、オーガニック食材の啓発キャンペーンだ。オーガニックフードで暮らした家族の2週間の結果として、農薬(殺虫剤)成分が身体からほぼ検出されなくなったデータを取得し、オーガニックフードの効能を説いていく。通常の食品だと殺虫剤の有毒成分が身体に残ってしまうが、オーガニックフードなら大丈夫というメッセージを具体化し、消費者に積極的に選択させるキャンペーンだ。

「N=1マーケ」は複数の調査サンプルの平均値を採るという従来の手法ではなく、象徴的なたった一組の標本対象に向き合い、掘り下げるもの。このキャンペーンは、いわばN=1の検証ドキュメンタリーのようなものでもある。本キャンペーンでは食品が身体にどのくらいの影響を与えているのかを測る実験を、スウェーデンの典型的な家族構成である1家族を対象として行った。その家族は男女の大人や子供、幼児までも含む複数の年齢層で構成されており、各属性で同様の結果となったことを訴求した。通常、データ抽出するときには、ある程度のボリュームで被験者数を用意するのが定石だ。その母数の大きさが信頼感に繋がるし、また各属性をコミュニケーションターゲットにする場合、納得感において結果の汎用性が担保される。しかし、今回は1家族の2週間をドキュメンタリー的に追うやり方でリアリティを付加し、その臨床試験をただの数字ではない、オープンで信頼性あるものとして提示したのだ。

国の研究機関と連携しているものの、少ない被験者のデータにはその信頼性に疑問符が付くものだ。しかし、データをがっちり固めるよりも、「確かに2週間、これだけきっちり食事を変えたら健康状態はそれなりに変わるだろうな」という生活者側の心情の変遷を予測した。統計学的に正しい数値ばかりに拘泥するよりも、映像を使ってそのプロセスと結果を生活者へダイレクトに提示した手法はユニークだ。「こんなデータが明らかになりました!」という驚きで一瞬だけ振り向かせるよりも、生活者の中に漠然と存在していた疑念を明らかにし、「やっぱりね…」と納得させて心に残す作戦を採用したわけだ。

また注目すべきは「オーガニックフードの方が、その他の食品よりも身体に良いだろう」という緩やかな意識変化を狙うのではなく、「オーガニックフードでないと、ここまで有害物質が身体に蓄積される」という強い注意喚起を行ったことだろう。これもある種のショック療法と言えるが、この結果、「〜の方がいいかも」という意識から、「〜じゃなきゃダメなんだ!」という強い意識へと変化を促し購買という行動変容に結び付けている。頭で考え、検討する段階まで持っていけたとしても、それは最終的に目指す成果とは言えない。生活者の価値を転換することで「まず買ってみよう」まで一気に持っていったのが、このキャンペーンのすごさかもしれない。また、ともするとこのようなメッセージは、様々な利害関係組織から攻撃を受ける場合もあるが、それを覚悟した上で大きな声を上げたという企業の意志の強さも、また共感されたに違いない。同スーパーは20年来で最高の売上を達成すると共に、スウェーデン全体でのオーガニックフードの売上も上がるという継続的な効果を生んでいる。

私たちの仕事では、定量調査・定性調査は欠かせないが、それもちょっとした創意工夫でここまで大きく化けるのだ、ということをこの事例は教えてくれる。「パレートの法則」では、「結果の80%は、全体の20%の要素によって生み出されている」と言われている。すなわち残りの2割の収益をこれまた残りの8割の顧客が生み出しているとすれば、母数として多いこの8割の意見を聴くべきなのか、それとも優良顧客2割に寄り添うべきなのかは明らかだ。またおそらくはこの2割の優良顧客こそが、企業における理想像であり、増やしていきたい対象とすれば、彼らの目線で彼らが満足している優良体験をいかに多くのポテンシャルユーザーにトライさせられるかが重要だ。まさに一時的なセールス伸長を狙うキャンペーンではなく、中長期の優良顧客を発掘するという点でも、ここに学ぶことは多いだろう。

日本の2022年の総広告費は過去最高を記録し、2025年までの成長予測でも順調に推移するという明るい予測が立てられている。トラディショナルな手法を進化させた「Old Spice」や「The Organic Effect」、既存のワードにテクノロジーで新たな意味やストーリーを吹き込み、キーワード化した「Go Back To Africa」、プロダクト開発によって、一瞬でその体験を身に沁みこませた「The Closer」と、そのやり口の拡大は止まらない。広告の低迷が言われて久しいが、従来のメディア予算的な部分以外でその領域は拡大しており、ここで紹介した事例のように旧来の広告手法を飛び越えるチャレンジがコミュニケーション手法をさらに活性化させる起爆剤ともなり得るだろう。

一方で、表現という技巧において昨今留意しなくてはならないのは、公正・平等といったスタンスだ。ただでさえ世の中はアンコンシャスバイアス(意識ない偏見)にあふれ、そしてそれは前時代的なものとして強く忌避される傾向にある。しかし、私たちは生きている限り、自分の中にある各種のバイアスを完全に無くすことは困難だ。この公正・平等の視点にこだわるあまり、そのバイアスによってがんじがらめになり、出口が見つからなくなってしまうこともあるだろう。

ただ、自分が持つバイアスに気付くことから始まる第一歩はあるかもしれない。先例の泥をかぶっても価値あるワインや、美しいアフリカの大自然、誇り高き芸術作品やばかばかしくも楽しい商品や動画を味覚で、視覚で、あらゆる五感で共有することは誰でもできる。共通の事象をポジティブな体験として共有していくことがその偏見を乗り越える一つの道でもあり、そして私たちはコミュニケーションによってそのムーブメントをどんどん加速・拡張すべき立場にいるのだと思う。“Feel our vibes, then feel your bias.” 、同じバイブスを感じることが、自らの中にあるバイアスに気付くきっかけであり、それを打破した先には魅力的な世界に出会えるはずだ。

IMAGINATION

IMAGINATION

IMAGINATION

IMAGINATION

IMAGINATION

NEXT CHAPTER

「想像」が現実化すると、

突破力が半端ない。