TRUTH

世の中に蔓延する「真実」

という名の欺瞞。

2つ目のキーワードは、「真実」。主に地中海沿岸に広く自生する多年草のアネモネ、中でも白いアネモネの花言葉が「真実」である。白という色には混じりけがない、ウソがないということで「真実」を表現するのには適しているかもしれない。しかし自然界に完璧な白は存在しない。白という色は、「人間の目に見える光の全てを反射する物体から感じる色」という概念で、物体そのものに白いものは存在し得ないはずなのだが、実際には「純白の○○」といった表現も多い。この使い方には「清らか」という意味も込められているようだ。ちなみにアネモネは品種改良も頻繁に行われ、国内では10数種、海外では数百種類も存在するという。「真実」は一つであってほしいものだが、人それぞれが思い描く真実があってもいいと受け止めればそれは多様であり、また現代的なのかもしれない。

一方、「真実」とは真逆の存在である「フェイクニュース」という言葉を日常的に耳にして久しい。その名の通り、事実と異なる情報がニュースメディアやソーシャルメディアを通じて流布されたものである。誤解から生じた誤報道というよりも、意図的に流される「偽ニュース」という捉え方が正しいだろう。あるいは、完璧な「偽ニュース」ではなくとも、ある部分を都合よく切りとられていたり、誤解を生じるような表現が使われるものもある。最近ではAIを使った、合成動画を流す「ディープフェイク」さえも出回っている。以前はマスメディアで報道されること自体が、その情報への信頼性の担保になっていたわけだが、ソーシャルメディアの浸透・定着により、情報入手先もさまざまとなり、さらには誰もが情報発信起点となれるようになった今、情報の真偽をしっかり見極めることは極めて困難だ。名前の知れたニュースメディアでさえ、その情報源に惑わされ誤報道してしまったり、あるいはそもそも発信した情報を曲解された形でソーシャルメディアを通じてシェアされてしまうことも多々発生している。昨今で言えば、コロナワクチンの効果に対する疑問や、各都市のロックダウンの可能性の予想、選挙における立候補者の悪評など、しばらくして「あれは誤情報だった」と知ることも少なくない。しかし、大抵はその情報に関心を持ち、周辺の人々とひとしきり話題にして語りまくった、あるいは何かしらの行動を起こした後にその真実を知り、いたたまれなくなり慌てて口をつぐむといった感じではなかろうか。そう、すでに情報は悪気なく拡散された後で、その誤情報の拡散に自身もまんまと片棒を担がされているわけだ。実際、総務省の調査によると、新型コロナウイルス感染症に関連したデマやフェイクニュースと呼ばれる間違った情報、あるいは誤解を招く情報について「見たり聞いたりした」と答えた人の割合は72.0%に上っており、若年層ほどその割合が高くなっている。

さらに個人同士のつながりにおいても、このようなフェイク情報はまん延している。例えば新型コロナ発生以降に、ニュースでよく聞く「ロマンス詐欺」。マッチングアプリやソーシャルメディアなどを通じて一度も実際に顔を合わせたことのない相手とオンライン上で会話し関係を深め、その流れで多額のお金をだまし取られてしまうという事件が後を絶たない。2021年度の相談件数は新型コロナウイルス禍前の40倍に膨れ上がっているほか、海外でも被害は拡大し続け、米連邦取引委員会(FTC)のまとめによると、21年の米国でのロマンス詐欺の被害額は約5億4700万ドル(日本円で約740億円)で19年の2.7倍に上っている。オーストラリアでも19年の約2倍となる約5600万豪ドル(同約50億円)の被害が報告されているという。相手の口車につい乗ってしまったということであろうが、買い物の購買代金の支払いであれ、生活者同士の売買サイトのやりとりであれ、相手が信用できる人として性善説で応対している現代では、うまくその隙を突いて頻繁に起こり得る類いの犯罪なのだろうとも納得する。とはいえ、願わくばこういうネガティブな事件自体こそがフェイクニュースであることを祈りたいものだ。

そういえば、人気ミステリーアニメ『虚構推理』*1は、世の中に存在する怪異(=もののけ)の世界で起こるさまざまな事件を、主人公が妥当な推理で説明し怪異たちを納得させるというストーリーだ。ある登場人物が、「一度広まったうわさは、合理的な解釈が事実であったとしても、なかなか受け入れられない。うわさの方がもっともらしければ、少しくらい矛盾があっても、ウソが真実にとって変わることもある」というセリフを語るのだが、まさにソーシャルメディア上でのフェイクニュースの影響力を言い表しているなと感心した。物事の真実よりも、人への語りやすさや自分の納得感の方が上位に立ってしまえば、情報ソースの信憑性の無さをいくら説いたとしても、人の行動を修正するまでには至らないのかもしれない。

- *1 :

- 城平京による小説シリーズ。怪異たちの知恵を司る神となった少女と不死身の男性の2人を中心に繰り広げられるミステリー。2011年より講談社から刊行。2012年に第12回本格ミステリ大賞で小説部門を受賞。

一方で、その偽情報をしっかり否定していこうという動きもある。非営利組織として立ち上がった「日本ファクトチェックセンター(JFC)」は、ファクトチェック(事実の検証)を専門とする非営利組織だ。インターネット空間上の言論の健全性を維持、向上させることを目的に活動している。先のコロナワクチン効果への疑義や、世界的著名人に関するうわさまで、インターネット上の情報拡散で世論を惑わし混乱させるようなニュースに対しては独自にそれを検証し、正確な情報か、はたまた不正確なのかを示してくれる。個人としても、見聞きしたニュースであまりに不安になるようなことがあれば、ここのサイトで気になる情報の真偽を確認してみるのも精神的安定には役立つだろう。

しかし、海外に比べると、日本のフェイクニュースへの備えはまだまだ弱い。ファクトチェック関連サイトは日本ファクトチェックセンターなど5つのみしか存在しない。米国の78サイトなど主要国と比べれば明らかに少ないのだ。また日本経済新聞の調査では、情報の真偽を確認する「ファクトチェック」の手段を知る人の割合もアジアで最下位に沈んでいる。生成AIの普及などもありフェイクニュースは今後より拡大すると言われている中、私たち自身がもう一段階メディアリテラシーを高めていく必要があるだろう。

翻ってカンヌライオンズでも、このようなフェイクニュースの撲滅、あるいはこのギミックを使って良い意味での関心喚起を狙った事例が増えている。まさに「フェイクニュース」とはどういうものかが社会に認知されてきたからこそのキャンペーンとも言えるが、いくつか紹介していこう。

まずは米国のコロンビア大学ジャーナリズム大学院が発行するプロフェッショナル・ジャーナリスト向けの雑誌、『コロンビア・ジャーナリズム・レビュー(CJR)』が2018年に取り組んだ事例だ。

The Fake Newsstand

2016年、ドナルド・トランプ氏が米国大統領選挙を制したが、その要因として取り沙汰されたのがライバルであるヒラリー・クリントン氏に関する悪評を流布したフェイクニュースだったともいわれる。この混沌とした選挙の2年後、2018年にトランプ大統領の実績が問われる中間選挙を前に展開されたのが、この「The Fake Newsstand」だ。このタイミングでいま一度、正しい情報の重要性を説き、前回のようにうわさに惑わされた選挙戦とならないよう国民に呼びかけた。

そこで用意されたのが偽物のニューススタンド。米国でよく見かける新聞・雑誌などを販売する、日本のキオスクのようなスタンドだ。ここに、「トランプ大統領、アメリカはカナダに独立を許すべきではなかったと主張」「幼児が殴り合いのけんか」「水道水に鎮痛剤の成分が混入」などセンセーショナルで、かつあり得ない見出しを冠した新聞や雑誌が並べられた。よくよく見れば、並んでいる新聞・雑誌はオリジナルのものに酷似した見た目ではあるものの、内容は全く異なる「フェイク」であることが分かるのだが…。そのショッキングな見出しに人々は、ついつい目を奪われることに。ニュースを伝えるメディアへの信頼感とは裏腹に、伝えられている情報への疑義が交わり、人々の頭を混乱させる。そう、この体験を通じて、メディアと言えどもその提示する情報が正しいのかどうかをしっかり見定めるべき、情報への向き合い方をもう一度真摯(しんし)に考え直してみるべきではないかというメッセージとなっているのだ。

実際のところ、フェイクニュースに触れるのは個人であり、昨今ではオンライン上であることが多い。ふと疑問が浮かんだとしても、その真偽を個人でどこまで掘り下げて確認しようとするかはあまり期待できないだろう。しかし、このようにリアルにものが並んでいれば、これまでの経験則から、やはりウソっぽい情報というのは感覚的にも分かってくるものだ。そこでこのようにその問題を、パブリックな場所でオープンにして見せたのだろう。このために制作された新聞・雑誌のダミーは20種以上で、このニューススタンドで無料配布された。実はその中身はフェイクニュースの見分け方が指南されているというユニークな仕掛けだ。ここで提示された問題は、かように易々と人はウソを信じ込んでしまうということ。

このCJRの調査によれば、米国成人のうち約3割しかフェイクニュースを区別できないという。さらに検証はされていないが、おもしろおかしく書かれている記事は本物のニュースよりもソーシャルメディアで拡散される率が7割も高いという調査結果もある。このキャンペーンは、メディア側にも自分たちが正しく公正で、信頼感を持たれる情報を人々に届ける責任があることを突きつけることとなった。現代において「真実」と出会うこと、そして見極めることがいかに難しいかが提起された事例となっている。

ちなみにこのニューススタンドは、マンハッタンの42丁目と6番街の交差点という最も人通りの多い場所に設置された。それによって街を行く数十万もの人の目に触れたようだ。またPRによって100カ国300以上のメディアで報道され、20億人にリーチしたという。ソーシャルメディア全盛の現代においては、情報起点さえしっかり設計しておけば、情報は自然とあらゆる経路をたどり、人々に行き着くことになる。フェイクニュースが十八番とする話題づくりを逆手にとり、狙った情報を拡散、自走させた良き事例といえよう。

嘘や憶測を孕んだニュースは、拡がりやすい。それこそ、そこで一歩間違えると、企業にとって好ましくない「議論」に繋がりかねない。しかし、「真実」としっかりと向き合い、その本質を捉え、「議論」すべきところを可視化して世の中に再提示していく動きも活発化している。第1章でも触れたが、パーパスを体現しようとするブランドアクティビズム的な流れである。その先駆けともいうべき2018年のNikeのキャンペーン「Dream Crazy」を、まず見てみよう。

Dream Crazy

このキャンペーンは誰もが知っている、タグライン「JUST DO IT」の採用30周年を記念して行われたものだ。Nikeはこの30周年記念キャンペーンで、誰も予想しなかった行動に出たのである。

キャンペーンの主役は、元サンフランシスコ49ersのアメフト選手 コリン・キャパニック。キャパニックは警察官による黒人射殺事件・人種差別に異議を唱える意味で、アメリカンフットボールの試合前の国歌斉唱で直立の姿勢を取らずに膝をついたのである。国への敬意を示すため、多くのイベントで国歌斉唱や国旗掲揚がなされ、それに対し参加者全員が直立の姿勢を取るのはもはや米国中の習わしであり、多くのスポーツイベントでも定例となっている。率先してこの行動をとるべき選手、さらにはスター選手がこの行為を拒否したことで、極めて侮辱的な行為だと当時のトランプ大統領も激怒した。その後、政治的な圧力もあったのかは定かではないが、NFL側もトランプ大統領に同調、これまで慣例でしかなかった国家斉唱時の直立を選手たちに義務付けたのだ。これは、アメリカ中で賛否両論を巻き起こした。

2016年のシーズン終了後、このことがきっかけでサンフランシスコ・49ersとの契約が切れたキャパニックは、フリーになっても抗議行動を続けたが、大統領やNFLの顔色を伺い、彼を雇うチームは現れなかった。しかしNikeは、NFLから事実上追放されたキャパニックをあえて同社の広告にキャスティング、アウトドアメディアから始まるキャンペーンをスタートしたのである。これはNFLと関係が深いNikeにとってもリスクであり、Nikeの創始者で会長のフィル・ナイトも当初は反対したと言われている。

事実、同キャンペーン開始後すぐに、この広告はアメリカ全土を二分した。Nikeのボイコットを促す「#boycottNike」というハッシュタグがX(旧Twitter)上でトレンド化し、Nikeのシューズを燃やす動画までも現れた。トランプ大統領は自身のXで「What was Nike thinking?」と怒りをあらわにし、Nikeの株価は大幅に下落した。だが、メディアやミレニアル世代を中心にこのキャンペーンを支持する動きが急増、風向きは一変する。株価は一気に回復し、逆にNike史上最高値を記録、それにつられて製品のセールスも31%増加したのだ。このNikeの「Dream Crazy」は、2019年のカンヌライオンズでエンターテインメント、アウトドアの2つのグランプリなど多くの賞を受賞している。

注目したいのは、このNikeの「Dream Crazy」も、はたまた第一章で取り上げたDoveの2023年の「#KeepTheGrey」「#TurnYourBack」も世の中を騒がす議論が起きている、または起きそうなニュースに向き合い、そこに自社のブランドストーリーを重ね合わせ、再発信しているということ。ニュース自体が持つ真実、リアリティの中に踏み込んでブランドの思想を提示し、賛否の対立構造で議論を活性化させているのだ。Nikeの場合は対NHLや対トランプ大統領といった権威との対決、Doveの場合は対キャスターを解雇したテレビ局や対tiktokである。自らが発信する自社事業領域におけるスタンスという独りよがりなものではなく、一企業市民としてさまざまな世の中的な問題にその意見をはっきりと発信するのである。広告はある種のイメージ訴求ではあるが、こういった実行動が伴ってくると途端にリアリティが発揮される。いわば広告とジャーナリズムが融合したようなコミュニケーションフィールドを作り出し、賛否含めて、接点のあるなし含めて社会を巻き込むのである。冷静に見れば、火中の栗を拾いに行くような行動は避けるのが普通だが、敢えてそこに飛び込み話題の中心となっていく、そして自社の思いもまぶしつつ正しい議論をコーディネートしていくやり口は、広告が単体では届かなくってきた時代に、新しく効果的な手法にもなっているのだろう。とはいえ、その覚悟とスキルは生半可なものではないことは明かである。

近年はよそのニュースにうまく便乗することの他に、自分たちがあたかもジャーナリストになったかのように新たな真実を暴き出す・創り出すというやり方も現れ始めた。2023年の「Missing Matoaka」や2022年に多くの受賞を果たした「The Unfiltered History Tour」、「The Lost Class」などがそうだ。それぞれの取り組みを簡単に見てみよう。

まずは2023年の受賞キャンペーンの「Missing Matoaka」である。

Missing Matoaka

アムネスティインターナショナルによると、先住民の女性が殺害される確率は、他の属性の女性グループよりも16倍高い上に、さらには先住民女性の5人に4人が生涯のうちに暴力を経験するという。この状況を変革するために、オンラインメディア『Muskrat Magazine』が仕掛けたのが、この「Missing Matoaka」だ。

『Muskrat Magazine』はカナダ・トロントで2010年から発行されている先住民の文学、アート、カルチャーに関するオンラインメディアである。『Muskrat Magazine』は、先住民女性たちの状況は現在、世の中で理解されているものとは全く異なり、それは長年に渡り築きあげられた誤った価値観や物語の共有に起因しているのではないかと問題提起したのだ。そして、その長年の経験値を創り出している象徴的なものとして挙げられたのが、世界中で観られているディズニー映画『ポカホンタス』。そこで語られる誤解や固定観念である。つまり『ポカホンタス』内で表現される「先住民女性は非先住民女性よりも性的に利用可能であり、また人種や歴史背景から価値がない」と受け取れる物語や描写を、世界中の人々が何世紀にもわたり、何度も繰り返し見てきたことがその誤解を助長していると考察したのだ。そこでディズニーが造り出した物語をハックし、真実に基づいたポカホンタスの本当の物語を伝えるキャンペーンを展開した。

「Missing Matoaka」は、ディズニー映画「ポカホンタス」に新たな代替音声トラックを提供した、ただそれだけのことである。しかし、この代替音声トラックを聞くと、先住民が語り継いできた真実の物語がそこに紡ぎ出されるのだ。実はこの代替音声トラックは、先住民の作家によってオリジナル作品と同期するかたちでナレーションを一言一句書き直し、先住民の声によって再録音。さらに、先住民のアーティストが作曲、演奏する音楽を採用した。本編となる「ポカホンタス」の物語の画面はそのままに、異なるナレーションやセリフ、BGMがここで流れるわけだ。そして最後に現れるのは、「When you change the narrative you change the future.(物語が変われば、未来が変わる。)」というタグライン。Matoakaの真実の物語を伝えるだけでなく、これまで映画「ポカホンタス」が描いてきた誤解や価値観を正したのである。

もちろん、著作権関連の確認もぬかりない。そもそも対立構造とはいえ、戦いを仕掛ける側は圧倒的に不利な状況ではある。脚本家たちは、ディズニー版を見ながら一行ずつ物語を修正し、新しい脚本を書いた。著作権法に従い、オリジナルの台詞は一切使わないといった配慮、またリップシンクといった見栄えにも考慮し、一つひとつの言葉も丁寧に選んでいった。実際に見てみると、かなり精度が高い音声代替版であることが良く分かる。カンヌライオンズと共に重視される広告賞One Showでも圧倒的に高い評価を得たのは、社会的使命を果たすという思いもありつつ、最新の技術をしっかり盛り込み、仕上げきった制作陣のすごみなど、一時的な話題づくりのためのやっつけで終わらせない姿勢が、見た人たちの心を動かしたのだろう。

このプロジェクトはカナダ全土のゴールデンタイムのメディアに取り上げられたほか、アメリカや国際的なニュースメディアでも紹介され、最初の1週間で1億1400万人以上にリーチした。さらに、オンタリオ州の先住民族の酋長たち、先住民女性評議会、そしてカナダ全土の教育者たちが真実を永続させるための教材として、「Missing Matoaka」を地域社会や生徒たちに共有する許可を求めるなど、非常に大きな成果を出している。

続いては2022年の「The Unfiltered History Tour」。オンラインメディア「VICE World News」によるイギリス大英博物館をめぐる「非公式な音声ガイドツアー」である。

The Unfiltered History Tour

「Vice World News」は、若い視聴者に向けてグローバルなニュース報道を国際的に提供するべく、新たに設立したメディアだ。もともと「Vice」は西海岸系スケーター/カルチャー系のフリーペーパーで、中身もかなり過激だったのだが、2012年には「i-Dマガジン」を傘下に収めるなどその企業規模は大きくなってきていた。今回の彼らの目的は、「通常では報道されにくい話題(例えば植民地主義)に切り込み、それらの会話の最前線のポジションをViceが取ることで、その尖ったスタンスへの共感を得て視聴者を増やす」こと。 2000年代初期の海外版のViceを見ていた私たちからすると、「うーん、そういうポジションを狙うか?」という印象だが、よくよく見ると、どうやらそのシニカルなスタンスは変わっていないようだ。エントリーシートの出だしは、「The British Museum is the world’s largest receiver of stolen goods.(大英博物館は世界最大の盗難品の受け入れ場所である)」。この最高に皮肉めいた表現を見て「変わらないな!」と胸をなで下ろしたような状況だ。

実は彼らによれば、大英博物館の800万点を超える収蔵品は、ほぼ植民地から略奪された可能性のある品々だとういう。一部の国からそれら収蔵品を本来の所有国に返還して欲しいというリクエストがあったものの、当の大英博物館はこれを拒否したのだ。その真実を世の中、特に若い層に知ってもらうことを目的に、この「The Unfiltered History Tour」が生まれた。若い来館者はこの仕組みを通じて、これらの展示品がどうやって大英博物館にやってきたか、歴史の真実について学ぶ機会を得て、自身がその過去をどう捉えるべきかを考える機会となるのだ。

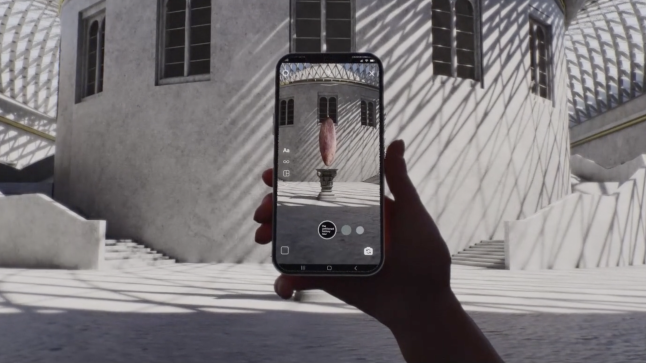

仕組みはシンプルで、来館者がスマートフォンを使って博物館内にある盗難された展示品をスキャンすると、ジオロケーションを通じてインスタグラムのARフィルターが作動する。すると、来館者は展示品がもともとあった国の専門家による盗難の真相の説明を聞きながら、展示品の略奪の現場を見ることができる。AR上では大英博物館で描かれている物語ではなく、奪われた側の視点から歴史が語られる。また、博物館に行けない世界中の観客は、The Unfiltered History Tourのマイクロサイトで、これと同様の体験が出来るのだ。

もちろん大英博物館は、このツアーを認めていない。そのため、ロンドンにいる制作チームは、LiDAR*2技術を使って匿名でデータを収集したり、博物館内の光の状況の変化に対応するため、AR技術者がリアルタイムの天候に基づいたインスタグラム・フィルターを開発し、美術館の環境の変化に動的に適応させるなど、かなりの制作工数を掛けていたようだ。このあたりの苦労も評価され、カンヌライオンズDigital Craft部門ではGoldを受賞した他、Radio&Audio、Brand Experience&Activation、Social&Influencerでグランプリを獲得している。

- *2 :

- 「Light Detection And Ranging」の略。 レーザー光を照射して、その反射光の情報をもとに対象物までの距離や対象物の形などを計測する技術。

この「The Unfiltered History Tour」は10万人以上が体験し、ツアーが開始された数週間後に実施されたYouGov*3の世論調査では、イギリス人の59%が「パルテノン神殿の大理石(このツアーに組み込まれている展示品)はギリシャに帰属すると思う」と回答したそうだ。それ以外にも1800万インプレッションを記録、インスタグラムの総インプレッション数が49%増加、TikTokフォロワーが40%増加するなど、きちんと成果も出している。

- *3 :

- YouGovは、英国の国際的なインターネットベースの市場調査およびデータ分析会社で、英国に本社を置き、ヨーロッパ、北米、中東、アジア太平洋で事業を展開している。消費者データは、全世界で700万以上の人々が参加している高品質な「YouGovパネル」から得られている。

先ほどの「Missing Matoaka」はディズニーで、こちらは大英博物館、双方が打ち出すステレオタイプな価値観に対して新たな真実を提示し、見る側の印象を大きく転換するという大きな成果を出している。またどちらもRadio&Audio部門を受賞しているだけあって、既存のプラットフォームのハックの仕方が抜群にうまい。前者はディズニーの映像作品、後者は博物館の展示品を、それぞれ自分たちのプレゼンテーションの場にしてしまうわけだ。しかも対立構造を作って議論させることによって、今まで真実だと思われてきたものと新たな真実を対比させ、話題が拡大、なおさら強いインパクトを出せたということもある。ここまで覚悟を決めた施策はとうてい出来ないよ、と仰るのはもちろん分かるが、こういった視点はこれからのコミュニケーションに充分活かせるエッセンスを秘めているのではないだろうか。

そして最後が、この中でもっとも過激な「The Lost Class」である。

The Lost Class

アメリカでは、銃による暴力が子どもや10代の若者の死因の上位を占めており、銃規制に対する支持は勢いを増している。しかし、全米ライフル協会(NRA)などの団体は、そういう勢力を大幅に上回る費用を投じ、対抗措置をとっているため、政治の面からもなかなか進展が見えない。様々なステークホルダーを巻き込む複雑な環境があるにせよ、このような「真実」を正面から突きつけられれば、おのずと自身がとるべき行動は定まるはず。ここでは、見て見ぬふりをしてきたある真実を白日の下にさらすべく行われた取り組みとして、銃規制推進団体である「Change the Ref.」の「The Lost Class(失われたクラス)」を取り上げてみよう。

アメリカでは2021年に卒業予定だった高校生のうち3044人が銃による事件、事故で死亡し、卒業を迎えることができなかった。本キャンペーンは、この事実を強烈な光景で見せつけた。Change the Ref.は、この卒業できなかった生徒たちのために架空の高校「ジェームズ・マディソン・アカデミー」とその卒業式をでっち上げ、出席する生徒が誰一人いない疑似卒業式を開催したのだ。そこに元NRA会長デイビッド・キーン氏や「More Guns, Less Crime(より多くの銃があれば犯罪は減る)」の著者ジョン・ロット氏といった銃推進派のリーダー層を招き、この卒業式でのスピーチを依頼。すると、彼らは本物の学校の卒業式のリハーサルに出席しているつもりで参加する。彼らはさきほどのフェイクニュースに踊らされる生活者のように、すっかり騙されているのに気づいていないのだ。ちなみにジェームズ・マディソンは、第4代アメリカ大統領の名前で、武器を保持する権利の保護を謳った「合衆国憲法修正第2条」を起草した人物で、この高校にスピーチで呼ばれることへの疑いを払拭する細かい工夫もされている。

招聘された二人はリハーサルと聞かされ、誰も座っていない3044脚の椅子に向かってスピーチを始める。銃推進派の重鎮が騙されていることに気づかないまま、銃が原因で亡くなり、そこに存在しない生徒たちに将来への期待を語るのだ。その異様で、皮肉な映像は記録・編集され、即座にアメリカ全土へ配信された。この映像はオンラインやニュースで広く共有され、また人々をオンラインサイトにも誘導した。サイトでは、「The Lost Class」の実情や米国における銃暴力に関するより詳細な情報を提示、銃規制に賛同する請願書の署名を募っており、最終的には4万の署名を獲得した。

併せて数多くの報道を起点に、ソーシャルメディアを含めて14億のインプレッションを達成、この活動を主導した団体「Change the Ref」への言及は2週間で21倍強を記録している。ちなみに、この「Change the Ref」の代表であるマヌエル・オリバー氏も17歳の息子を銃乱射事件で失っている。

銃保有推進派を騙したという行為への賛否や、逆に分断を深めるのでは?という意見も含めて、議論は活発化した。こういった停滞する議論に火を付けるやり方は、「和を以て貴しとなす」の精神の日本では受け入れられにくい事例ではあるが、クリエイティブ的な可視化の方法に学ぶことは多い。3044脚の空の白い椅子が青空の下、緑の草原に規律正しく並んでおり、それはさながら墓標のようにも見える。これだけの生徒が1年のうちに銃に関連した事件で命を落としているという事実を目の当たりにした衝撃は、言い表せないはずだ。そしてそのむなしい会場を前に喜々としてスピーチする銃携帯の推進派。この対比構図はメディアが得意とする風刺画のリアリティ版に見え、その皮肉さが助長されている。数値だけ聞くとなかなかその規模感がイメージしづらいことも、こうした見せ方にすることで一気にイメージしやすくなる。実際、「The Lost Class」に関しても、この絵があるからこその拡散だっただろう。ソーシャルメディアといった情報拡散のルートが確立したいま、こうしたビジュアルの使い方、どう可視化するかの工夫は今後ますます重要となっていくことだろう。

「真実」は一つ。しかし、常にそれが人々の行動の指標となっているかといえば、決してそうではないということがここまでの事例を見るとよく分かる。さらにいえば、それぞれの立場によって、その「真実」は形を変え、また時の流れによって姿を現したり、くらましたりもする。しかし日々を生きるために何かしらの道標が欲しいとすれば、なにが真実なのかを追い求める姿勢が無駄になることはないはずだ。それぞれが考え、議論し、少しでも重なる部分があればそこを糸口に重なりを増やしていけばいい。避けなければいけないのは、諦め、回避し、放置することだろう。「真実」を模索し提示する意思や行動こそが新しい出会いの原動力になるのは間違いなく、またそれは強力な効果を示すはずだ。

一方で、これまで広告コミュニケーションの良き事例を選び、紹介してきたが、「真実」を追い求めるが故に余分なところを掘り起こし、無駄な論争を引き起こしているケースも多い。真実の追求は大切だが、著名人のゴシップを取り沙汰するように、火のないところに煙を立てる行為で騒ぎ立てるのはどうなのだろう。それは捉え方によってはジャーナリズム的な姿勢と言えなくもないのかもしれないが度が過ぎたり、論点がズレていたりすると問題だ。企業がそのパーパスを掲げ、社会を良き方向へ導くべく、その社会課題の領域にフォーカスした活動をすることはもちろん良いことだが、話題化を狙うあまりに社会に過度に論争を仕掛ける形になってしまってはいいけないだろう。あるいは昨今、社会から強くブランドアクティビズムを求められる企業が、なにかしらの取り組みに着手しようと努力するときに、その初手を捉えて、その未熟さや過去の失敗を取り上げ糾弾するのも、せっかくの良き行動の始まりを阻害することにもなりかねない。あくまで世の中全体をより良き方向へ導いていくことを北極星としつつ、あまり急がず、過激にならず、また目的のためだけに独り善がりになって関係する人々を置いてけぼりにしないよう配慮することが望まれるのではないだろうか。

最後に、これまで紹介したような近年よく見るアクティビズム文脈ではなく、いままで分からなかった「真実」を顕在化させる事例をいくつか紹介したい。

まずは中東・北アフリカ地域における施策。公共の場で女性が自由に水泳を楽しめる機会が増えるようにと、アディダスが仕掛けた「Liquid Billboard」だ。2022年のメディアライオンのグランプリで、アジア最大の広告祭であるAdfestでもグランプリを獲得している。さきほどの「The Lost Class」とクリエイティブ的な見せ方・ベクトルは近いだろう。

Liquid Billboard

これは世界の女性の32%が人前で泳ぐことに抵抗がある、そして中東においてはその数値は88%に急騰する、という洞察から始まっている。水泳、あるいは人前で水着になることが当たり前とされてこなかった社会で、女性はスポーツ、あるいは趣味としての水泳を伸び伸びと楽しむことができないのだ。一般的に「水」は自由というイメージを持つ。しかしこれらの地域では多くの場合、文化的な側面、あるいは自身の身体への自信のなさから障壁や制約を感じてしまうという。

アディダスは体型や民族、能力、宗教に関係なく使用してもらえる新しいインクルーシブなスイムウェアを浸透させるべく、高さ5メートル、深さ3メートルの大型のビルボード型のプールを海岸に設置。1万1500ガロンの水をため、女性に自由に泳いでもらえるプールとして公開した。ここには特殊な水中カメラが設置され、使用した全ての女性の体験をアディダスのオリジナルデジタルポスターに変換、ドバイモールの市内最大のデジタルディスプレイでライブストリーミング配信した。水着で自由闊達(かったつ)に行動する被写体はこれまでアスリートやモデルが中心であったが、自分と同様の立場でその姿を誇らしげにさらす女性たちを数多くの人が目にしたわけだ。これまで漠として持っていた忌避感を、一気に払拭する瞬間だったに違いない。

海岸に設定された巨大水槽でアクティブに楽しむ女性の姿が、世界最大級のドバイモールのデジタルディスプレイに映し出されるという快挙、これもダイナミックな「可視化」のアイデアとしていろいろ活用できそうだ。それぞれの女性がそのような行動を根底では望んでいたという「真実」もまたここで顕在化され、共有されたことも大きい。一人では言い出せないことも、仲間がいればその意見が塊となり社会を動かしていく。そういううねりを創り出す一つのきっかけを提供した施策と言える。

またメーカー側からの一方的な押しつけメッセージでなく、ターゲットとする生活者と共にそのメッセージを具現化していくというスタンス、生活者側の一人一人がどう受け止め、どう感じたか。すなわち情報の受け手がナラティブを紡いでいくという、PR的発想にもしっかり根付いた施策がニクイ。60カ国超で3億5000万人へのリーチ、ソーシャルメディアで17.7%のエンゲージメントを達成している。

2つ目はさきほど取り上げたFAKE NEWS STANDでお馴染みの「コロンビア・ジャーナリズム・レビュー(CJR)」が2023年に手掛けた「ARE YOU PRESS WORTHY?」である。

ARE YOU PRESS WORTHY?

アメリカでは行方不明者の40%以上が黒人であり、白人女性は3分の1以下である。にもかかわらず、行方不明者報道の半分以上を白人女性が占めている。この不均衡の是正と報道の平等を推し進めるために、彼らが立ち上げたのが「AreYouPressworthy.com」だ。

このマイクロサイトでは自分の年齢、居住地、人種、性別を入力すると、そこから過去の3630の代表的なニュース記事のデータベースと照らし合わせて、「自分が行方不明になったときの結果」を知ることができる。自分が行方不明になった場合に掲載されるであろう記事の量、その記事のローカルニュースと全国ニュースの内訳、そしてどの媒体が報道する可能性が高いか、報道される行方不明者の中で自分がどのレベルにいるのかも表示される。さらには、自分が入力する内容が違うものだったら、どの程度報道される可能性があるのかも知ることができる。そして最後に、これまで報道がゼロであった実際の行方不明者事件が表示され、これらをツイートして報道機関に取り上げるよう促すところまでがワンセットになっている。自分ごと化の仕組みが半端なく、サイトを開けば自分だけでなく家族や知人についてもついつい調べてしまうほか、人にも伝えたくなる要素が満載だ。

こうしたデータを活用したサイトの出来も素晴らしいのだが、裏側での地道な広報活動も見逃せない。『The New Yorker』誌のスタッフライターでコロンビア・ジャーナリズム・スクールの学部長であるジェラニ・コブ氏を広報担当者として、APニュースの独占記事を確保。キャンペーン初日は行方不明者の通報における不平等を特集した記事が掲載された。そこから、NBC ニュース、フォーブス、USA トゥデイ、ABC ニュースなど、850 以上の世界的な報道機関で取り上げてもらうことに成功している。またメディア側も共通の話題としてこのキャンペーンを受け入れ、タル・コパン (ボストン・グローブ紙 DC 支局長代理)、サリー・ヘイデン (政治執筆部門のオーウェル賞受賞者)、エリン・リアル (NBC ニュースと CNN の全国特派員) など、多くの著名なジャーナリストによって投稿され、議論された。

結果、11億2000万回以上のPRインプレッションを獲得し、22万人以上の人々が自分の報道価値を算出、最初の1週間だけで7,000人以上がソーシャル・チャンネルでその結果をシェアした。その後も、数百人のジャーナリストがX(旧Twitter)でキャンペーンに参加し、一部の報道機関は有色人種行方不明者をめぐる報道基準を見直し始めたのだ。

今、ブランドアクティビズムにおいて、企業は自社のスタンスをはっきりと明示し、振る舞うことが求められている。メディアや生活者に、その姿勢をしっかりと宣言することが重要だ。しかし、この先、企業はただ自社の思想を発信するだけではなく、さらにその議論の場を作り、人々を呼び込み、議論を活性化させる媒介役として振る舞うことも求められるだろう。自社のスタンスを押し付けるのではなく、そこにも外部からの意見を採り入れるという姿勢だ。そのアプローチ方法としてここまで紹介した事例のように、人々に賛否を議論させ、そのプロセスの中で自分なりの答えを導き出してもらうというプロセスに寄り添うという立ち位置が増えていくのかも知れない。

ちなみに本書で参考にしているようなグローバルなアワードの審査基準においても、近年、多様性を重視する視点から、各国の文化的背景を尊重する動きも強まってきている。これまでの数年間は、グローバル企業における広くあまねく共感されるメッセージが重要視されてきていたが、そのエリアならではの問題を抽出して、その文化圏ならではの価値観や思考を捉まえ、対処することを評価する動きも出てきている。例えば、「ホフステードの6次元モデル」*4にまとめられている「文化的価値観指標」など、国ごとの違いを理解しながら、事例を読み解き・コミュニケーションの設計をしていくだけで自分たちが創るものもアップデート出来るはずだ。

- *4 :

- オランダの社会心理学者であるヘールト・ホフステード博士が、50年間調査を続け導き出した異文化理解の指標。人の価値観が文化によってどのように変わるかを6つの次元(切り口)、すなわち「権力格差」「集団主義/個人主義」「女性性/男性性」「不確実性の回避」「短期志向/長期志向」「人生の楽しみ方(主観的幸福感)」で表す。

REMEMBRANCE

REMEMBRANCE

REMEMBRANCE

REMEMBRANCE

REMEMBRANCE

NEXT CHAPTER

「追憶」の中に散りばめられた

共通項はよき接点となる。